Юрий Гавриленко: дезавтоматизация зрения

В статье собраны отдельные комментарии к фотографиям сайта photoline.ru, написанные Юрием Гавриленко (YG) и Эдуардом Чередником (Ed-Cher) с 2001 по 2014 годы. Для удобства чтения я отформатировал и сгруппировал получившийся текст в темы, стараясь держаться контекста и хронологии написания. Все подчеркивания в тексте – авторские.

Источник: комментарии YG (основной текст), комментарии Ed-Cher (вынесены отдельно).

Сайт Юрия Гавриленко: http://2×36.ru/

Содержание

1. Предварительные замечания

2. Взгляд // Все неровности скалы

3. Самовыражение // Торчащие уши автора

4. Фотошоп // Человек-соловей

5. Эмоции // Индульгенция бездарности

6. Интересность // Заворот кишок

7. Художественность // Моторность восприятия

8. Композиция // Метареализм

9. Законы восприятия // Псевдонаучные спекуляции

10. Искусство // Красиво или не красиво?

11. Образованность // Комплекс неполноценности

12. Оценки // Пережитки романтизма

13. Портрет // Трактовка портрета собаки

14. Красота // Развесистая клюква

15. Вкус // Публика – главный враг музыки

16. Гламур // Тяжелые гири шаблона

17. Погружение // Аромат идиотизма и бреда

18. Анализ // Самые тупые люди на свете

19. Смысл // Борьба с ложной подлинностью

20. Интенция // Перпендикулярность ожиданиям

21. Протест // Раскрашивание гробов

22. Литературщина // Фотографии для слепого

23. Театральность // Заигрывание со зрителем

24. Сюжет // Жизнь в сгустке времени

25. Сообщества // Радость банальностям

26. Советская фотография // Внешние смыслы

27. Тоталитаризм // Игра на чувствах

28. Случай // Хорошая встряска

29. Бытие // Тайна открытия и сокрытия

30. Семиотика // Пространство вазы

31. Наука // Подача и ответ

32. Философия // Заваренная железная дверь

33. Инструмент // Сопротивление материала

34. Цифра // Мясорубки для текста

35. Постмодернизм // Соль, потерявшая силу

36. Концептуализм // Кактус в наперстке

37. Фотохудожники // Научный подход

38. Художественный образ // Аналогизирующая материя

39. Язык // Когда рухнет старый мир

40. Задача // Борьба за фотографию

41. Отбор // Худшая черта авторов

42. Беспомощность // Замусоренность смыслами

43. Реальность // Нечеловеческое мычание

44. Приложения

Предварительные замечания

Запомните раз и навсегда: то, что я пишу на фотолайне адресовано моим ученикам и не предназначено для кухарок и их родственников.

Было бы большой ошибкой судить о моих взглядах на фотографию, основываясь на комментариях под карточками. И если я чаще пишу о композиции фотографий, чем о чем-то другом, то только потому, что именно композиция – редкий гость на лайне. Здесь широко представлено антикомпозиционное направление.

В фотографии все допустимо, но не все ценно. Я не считаю корректным делать вид, что все авторы равноценны. Что все фотографии хороши. У каждого фотографа есть свои достоинства, каждый нужен, – но все мы различны. О различиях же говорить необходимо, даже если это ущемляет гордость одних и тщеславие других.

Почему-то большинство людей не считают позорным признаваться, что не понимают классическую музыку и не разбираются в ней. Но все, видите ли, хорошо разбираются в картинках. Думаю, это не так.

Тот изобразительный язык, который я здесь защищаю, вовсе не является единственно возможным языком художественный фотографии. В конце концов, есть пикториализм, гламур, реклама и т. д. со своими подходами. Есть интересные фотографы с характерным индивидуальным языком, для которых язык связей почти чужд, например, Г.Пинхасов. Есть Салли Манн, Мартин Парр, Борис Михайлов и многие другие. Их искусство требует глубокого осмысления.

Язык связей, – вообще, «композиционный язык», – весьма распространен и его возможности далеко еще не исчерпаны. Зная его, зритель разберется и в Картье-Брессоне, и в Куделке, и в Д.Морийяме, и в Р.Франке, и в В.Луцкусе, и в В.Нистратове, и в Э.Гатауллине… Поэтому этот язык должен быть знаком каждому зрителю, ели он хочет быть зрителем фотографий, а не потребителем картинок.

Взгляд // Все неровности скалы

Анри Мишо так описывал свои ощущения после приема наркотика мескалина: «Рассматривая фотографии, я замечаю, что я гляжу на некоторые их зоны с очевидным предпочтением, гораздо более выраженным, чем обыкновенно. Я полагаю, у меня, как и у большинства людей, есть предпочтения, но на сей раз они совсем иные. Вместо того чтобы остановиться, например, на верблюде и голове погонщика, которые, я уверен, я бы рассматривал в первую очередь, я проскакиваю мимо них и долго созерцаю скалистую вершину сзади, а затем еще дальше неровные скалы Хоггара. Я наслаждаюсь, с восхитительной оптической ловкостью, если можно так выразиться, я рассматриваю все неровности скалы. Я следую за ними. Я вижу в глубину. Я обретаю здесь удовольствие sui generis, получаемое в горах и связанное с тем, что сам факт зрения там столь привлекателен из-за неровности столь приятно разнообразных для восприятия, для ощупывания взглядом скал; удовольствие, которое я никогда не получал от фотографии».

Умный взгляд, путешествуя по линиям композиции как по рельсам, «исполняет» фотографию, как движения пальцев флейтиста исполняют сонату, считанную с нотного стана.

Эдуард Чередник: Фотография – это лишь партитура, а не сама музыка. Как музыка или поэзия, фотография существует исключительно в момент ее «исполнения». В отличие от музыки, зритель сам является исполнителем фотографии, и в отличие от музыки, существует множество возможных вариантов исполнения фотографии зрителем.

Пока фотограф задает «детский» вопрос «как снять хорошую карточку», – ничего не будет получаться. Когда фотограф наконец поймет, что нужно спрашивать «как увидеть хорошую карточку», – возможен рост. Какие вопросы задает человек, характеризует его больше, чем то, как он отвечает на эти вопросы. Как фотограф ответит на второй вопрос – не столь важно. Возможны разные ответы, главное понять, о чем спрашивать следует, а о чем бессмысленно. Расстояние между первым и вторым вопросами, – может быть, годы жизни.

Умение видеть не менее ценно, чем умение снимать. А может быть, даже более ценно, потому что позволяет отобрать то, что само хочет проявиться, – а не то, что хочет запечатлеть фотограф. Технарей от фотографии полно, а художников мало.

Талант фотографа заключается не в том, чтобы быть профессионалом, а в том, чтобы им не быть. Кстати, примерно о том же интересно сказал Г.Пинхасов на своем мастер-классе. Он фотографирует тогда, когда нет никакой надежды получить качественный снимок, т.е. тогда, когда профи не снимает.

Самовыражение // Торчащие уши автора

Мне лично чужд метод субъективизма, потому что в человеке нет ничего, что следовало бы вытаскивать наружу для всеобщего обозрения. Обычному человеку (не праведнику) нечем «светить», обычному фотографу лучше забыть себя и внимательно наблюдать мир. Если приглядеться к эстетическим опытам субъективистов, то понимаешь, что это, в сущности, люки в духовное подполье их авторов.

По моему убеждению, самое неудачное – видеть в искусстве метод сообщения того, что происходит в духовном мире художника. Духовный мир другого человека не может стать объектом нашего эстетического переживания потому, что эстетический объект – всегда часть нашего «я».

У фотографов-субъективистов всегда много поклонников и зрителей. Достаточно снять что-нибудь мутное, неясное по очертаниям и смыслу, придумать загадочное или эпатажное название, и толпы зрителей с восторгом увидят в фотографии что угодно, а точнее: каждый из них – своё. Для таких зрителей фотография – просто толчок к свободному фантазированию.

Это не искусство фотографии, это «автор». Такие фотографии интересны тому, кому автор интересен. Искусство начинается там, где автор о себе забывает. Вот, скажем, А.Сокуров – выдающийся кинорежиссер, снявший десятки фильмов. И только 2 или 3 из них представляют его личную точку зрения, как он сам признался. Все остальное – ему не близко в том смысле, что это не презентация его взгляда. Думаю, это правильный профессиональный подход к делу.

Когда западные исследователи всерьез взялись за японское искусство, им показалось совершенно диким положение, при котором художник, если виден его авторский стиль, его авторский почерк, считается еще желторотым новичком. И только тогда, когда совсем исчезает всякая самость, о нем можно говорить всерьез. В европейской культуре полярно противоположная ситуация: если у тебя нет своего стиля, то ты никто, либо подражатель, если учуяли, что ты на кого-то хоть чем-то похож.

Приведу слова одного знаменитого философа: «Сегодня мы услышим произведения Конрадина Крейцера – его песни и хоры, камерную и оперную музыку. В этих звуках присутствует сам композитор, так как по-настоящему мастер присутствует лишь в своей работе. И если это действительно большой мастер, то его личность полностью исчезнет за его работой». Думаю, философ прав. Если за работой «торчат уши» автора, светится его личность, привлекающая толпы сторонников и поклонниц, – это мастер тусовки. Тем более это верно в отношении фотографа. А если об авторе не задумываются, склоняя головы перед совершенством самого произведения, его самобытием, – это признак шедевра.

Читая книгу, рассматривая картину, фотографию или просматривая фильм, мы считаем, что дешифруем авторские намерения, изучаем авторское «сообщение». Многие думают, искусство – форма общения автора и зрителя (читателя). На самом же деле, реальность не такова. Зритель производит работу по пониманию изображения, естественно, детерминированную его структурами, опираясь при этом на весь свой жизненный опыт и культурный багаж: просмотренные картины, прочитанные книги и т.п. Это единственно возможная форма контакта зрителя с произведением. Мы часто не хотим замечать, что никакого места для «автора» здесь не остается.

Произведение – это вещественный фрагмент (книга, рукопись…), текст же существует лишь в процессе чтения именно читателем. «Текст – поле методологических операций» (Барт). Так вот, произведение имеет автора, а текст – нет («В тексте нет записи об отцовстве»). И если можно говорить об «авторской позиции» или «авторском голосе» в романе, то это ну очень хитрая вещь (Бахтин книги об этом писал). Я считаю, что фотография в этом отношении ничем не отличается от литературы: имеется авторский кадр и неавторский снимок. Снимок существует только в акте перцепции со стороны зрителя, а что такое «авторский взгляд» (и бывает ли он вообще) предстоит еще уточнить.

Вообще, это тупиковый путь: пытаться передавать состояние фотографа, которое он испытывает во время съемки. Фотограф включен в происходящее, является его частью. Зритель же видит только фрагмент. Кроме того, искусство никаких чувств не «передает», хотя и вызывает чувства у зрителя. Всегда найдутся восторженные зрители, заявляющие, что, глядя на карточку, испытывают такие же чувства, что автор. Я бы поостерегся радоваться успеху у такой публики. Думаю, они просто ничего не понимают в фотографии, а легко возбуждаются от любой слащавости. Умный человек не будет отождествлять свои чувства с чувствами автора, которые тот испытывал 20 лет назад.

Распространенная теория, что дескать, фотограф каждый раз снимает себя любимого, только себя и видит во всем: «какие скучные дома!», «какой грустный туман!», «какая неуютная погода!». Тотальная проекция себя на мир. Фотографу хорошо бы хоть раз взглянуть на свою работу чужими глазами и спросить себя: «Кому это может быть интересно, нафига я это снял?»

Однажды Бодлер сказал своей матери: «помни, автор фотографии – не фотограф, а ты!». И это глубоко. Фотографию делает зритель. Фотограф только дает намек зрителю, что это можно понять, – пусть не сейчас, но когда-то в будущем.

Чтобы родился снимок, фотограф должен совершить некоторые ритуальные действия с камерой, пленкой, фотобумагой. Он не является автором снимка, и происхождение снимка всегда остается загадкой. Фотография – не то, что можно получить благодаря какой-то теории. Главный вопрос философии фотографии: «что зовёт фотографировать?», т.е. что заставляет нажимать на спуск именно в тот единственный момент? – остается открытым.

«Автор берет в качестве исходного материала фрагмент бытия и преобразует его, вылепливает из него нечто, повинуясь лишь своей собственной фантазии. Не так ли рождаются произведения искусства?» ― нет, не нак. Реализация собственной фантазии – удел любителя, пытающегося эксплицировать свое «Я» в творчестве. Настоящее искусство – ответ художника на вызов бытия. А настоящая фотография – чистый вызов бытия.

«Фотографировать жизнь – задача репортажная; придумывать жизнь – Божье дарование художнику.» ― очень миленькое заявление, но сомнительное. Придумывать жизнь – откровенное богохульство. Вспомните, что герой фильма Таковского «Жертвоприношение» говорит о «придуманной жизни» в виде песочного городка, построенного к его дню рождения. Тарковский понимал, что задача художника – не придумывать жизнь. А фотография вообще не художественная деятельность.

Фотошоп // Человек-соловей

«Шоп – всего лишь инструмент фотографического языка». Шоп – инструмент языка живописца, художника, а инструмент фотографа – его умение видеть слово в реальности, не им созданной.

Я знал, что мне напомнят о «Горе» Бальтерманца. Что я могу сказать? Видел и всем известный окончательный отпечаток и оригинал. Оригинал – это фотография, опубликованная версия – нефотография, агитка, насквозь идеологизированная работа. Хотя это и не имеет прямого отношения к разговору, скажу, что оригинал произвел на меня большее впечатление. Пустое серое небо безучастно к людскому горю, это трагичнее. Но Бальтерманцу (или редактору газеты) хотелось, что бы небо дышало гневом, призывало к отмщению за убитых… вот и решили «вшопить» грозовые облака, которые как мне кажется, просто не бывают в то время года. Получилось «высказывание», но не фотография. Нравится это или не нравится, принимать эту работу или нет, – совершенно другая тема.

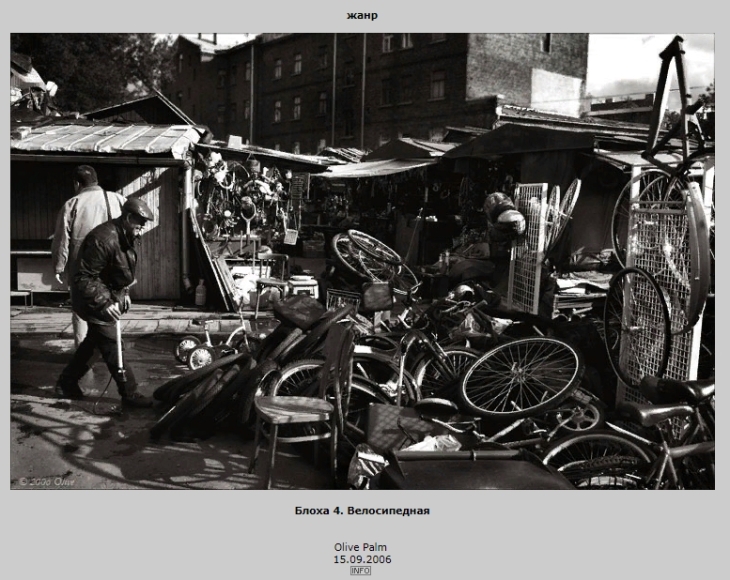

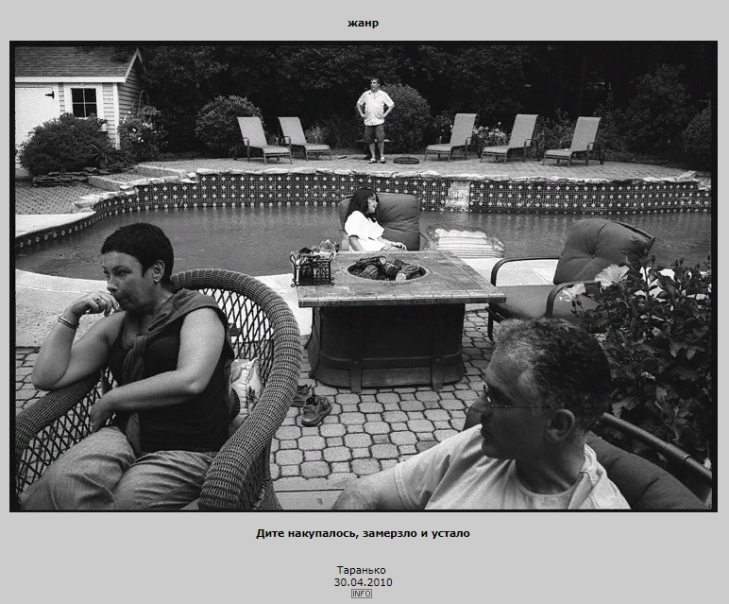

Сфотографировать в действительности удачный жанровый снимок неизмеримо сложнее, чем слепить из «фотомусора» что-то мертворожденное в ФШ. Нужно уметь видеть, быстро реагировать, мгновенно выстраивать композицию, быстро бегать. В конце концов, нужен талант фотографа. А для ФШ нужно умение, приобретаемое пятой точкой, фиксированной в мягком кресле, может быть – талант художника. И не говорите мне, что ФШ – великое творчество: все ваши фотошопные коллажи подобны друг другу, как капли воды. Одного автора, работающего в этой технике почти невозможно отличить от другого.

В фотошопных обработках есть какая-то фабричность, нивелирующая индивидуальность авторов. Вроде бы, в ФШ масса инструментов, широта возможностей, а результат ничего не имеет от «руки» автора. Прав Ю.Норштейн, утверждающий, что в сопротивлении материала природа искусства. Картинка в ФШ ничему не сопротивляется.

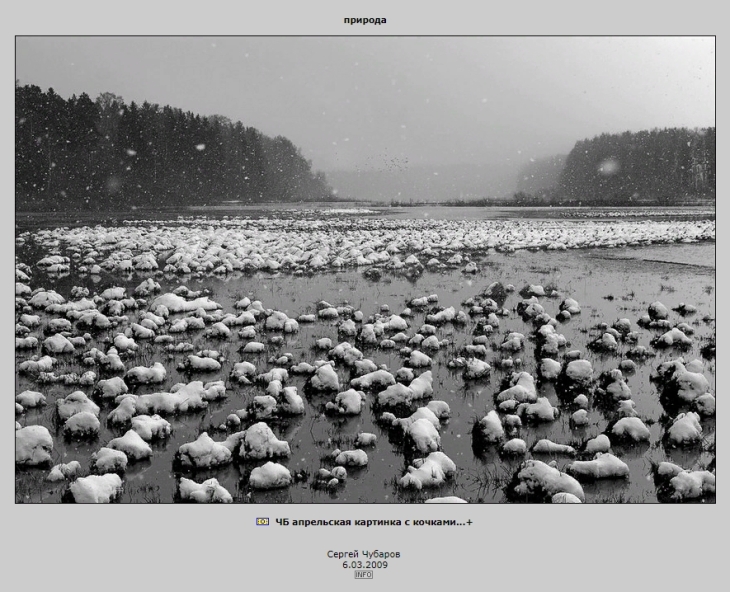

Настоящая аутентичная фотография отражает сложность жизни. А жизнь прекрасно именно своей сложностью и неожиданностью. Поэтому подлинная фотография всегда трудна и содержит много немотивированных элементов, затрудняющих зрителю синтез видимого в художественное единство. Часто бывает трудно нащупать центр этого единства, потому что Жизнь превосходит человеческое понимание. Человек учится у Жизни. Напротив, фотошопные поделки по свой сути проще жизни и точно соответствуют уровню фантазирования их автора. Тут получается, что «жизнь» поучается автором, какой ей быть. Собственно, я не против ФШ. Мне неприятно, что эти рисованные поделки выставляются в раздел «Природа». Это – неприрода.

Зритель должен правильно настроить визуальное восприятие. Собственно, что он воспринимает, – репрезентацию когда-то имевшей место реальности или презентацию реальности воображаемой? Здесь главная проблема. Если ты слушаешь виртуозные трели соловья, – это тебе может быть интересно, ты восхищаешься «музыкальности птицы», – а если узнаешь, что на самом деле эти трели исполнял человек «за сценой», – тебе станет скучно. Человек и не такое может. Подумаешь, «Человек-соловей» – что тут удивительного? Развлечение для сельского клуба. Фотография – способ познания мира, а не инструмент реализации идей художника.

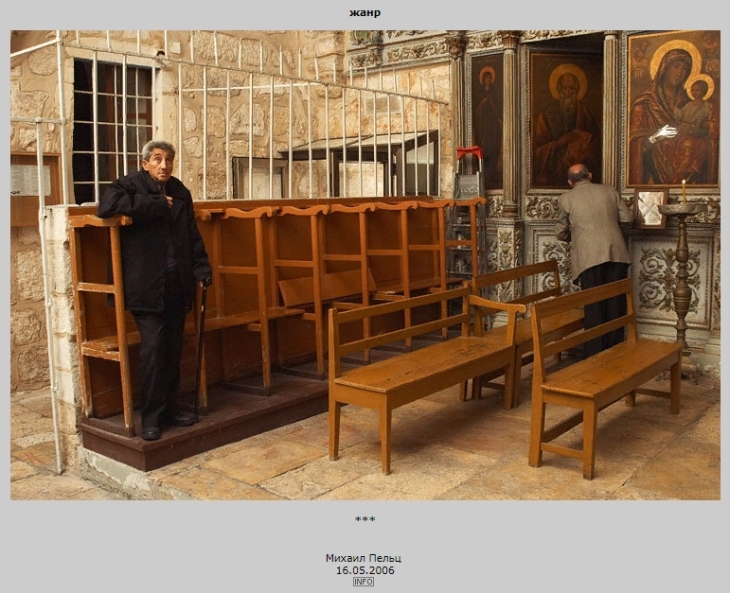

Эмоции // Индульгенция бездарности

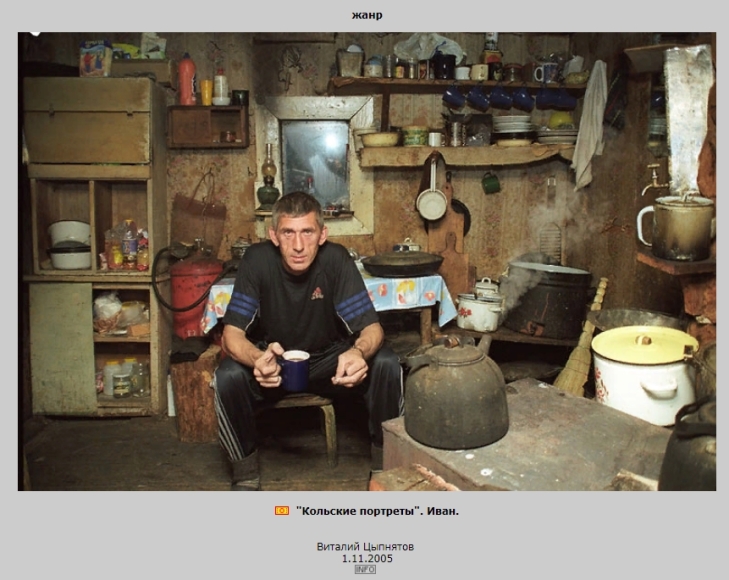

Есть такое явление: попса. Применительно к фотографии, – это работы, рассчитанные на чувственное субъективное восприятие зрителя, художественный вкус которого не развит (см., например, данное фото). Как правило, воспринимается и оценивается только сюжет картинки. То есть, зритель получает удовольствие точно такое же, какое он получил, если бы находился внутри изображенной реальности. Это – внехудожественное восприятие. Обсуждение под карточкой заключается в оценке гламурности ножек и ручек модели, кастрюлек на полке, геройского взгляда рыбака и т.п.

Конечно, есть потребители (причем, немало) и таких картинок, но с точки зрения фотографии – так скучно и банально снимать эмоции. Хотя бы потому, что таких карточек, как у Д.Долинина сотни миллионов, и все они похожи друг на друга как капли воды. И у Милицкого есть арбатский человек с гитарой, и у… кого угодно. Конечно, на всех карточках разные люди, меняется обстановка, различные эмоции… Только кому это интересно? Этнография какая-то и только. Снимать лица в толпе проще простого. Помню Левитт выставлял длиннющую серию так сказать «портретов» в толпе. Хочется спросить: при чем тут фотография? Уж лучше камеру поставить на штатив и гнать километры пленки, – потом можно выдрать кучу «эмоциональных» кадриков.

«Мне так нравится, я так чувствую», «главное – чувства, которые вызывает фотография», – постоянно пишут зрители под карточками. «Что такое чувство? Это просто. Чувство у всех есть. Тут важно не само чувство, важно, чтобы оно воплощалось в форму» (В.А. Фаворский, совет художнику). Выдающийся график прав: чувства персонажей картины (фотографии) уместно обсуждать, только если они воплощены в форму. Обсуждать нужно форму, и только форму. Чувства зрителя только те «культурны», которые обоснованы строем изображения.

Надоело это «от души»: как бы индульгенция бездарности. Любая чушь (фотографическая, литературная) преподносится «от души». И все довольны. Ну, как же! – это же от души!

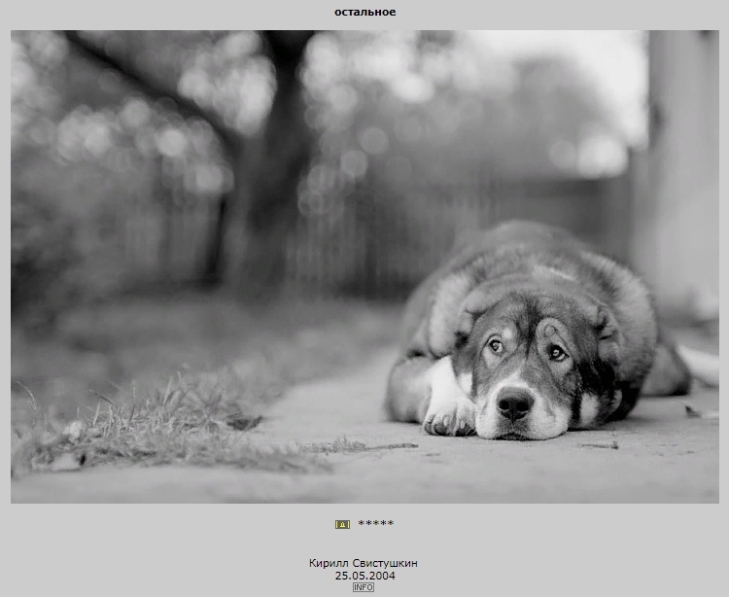

Собачку заочно легко жалеть: собачка на картинке не требует, чтобы ей дали приют, накормили, сделали прививки, вывели глистов… Она не требует внимания, времени, не требует, чтобы ее выводили погулять. И сидя перед монитором со ртом, набитым попкорном, можно помечтать, как отомстить обидчикам собаки. Очень приятно чувствовать себя защитником животных, реально ничего не делая: ведь достаточно просто поплакать о страданиях пса, осудить злых людей. Ах, как приятно, когда кровь вскипает от праведного гнева на негодяев!

Очень часто симуляцию чувств принимают за их выражение. Например, на фото показывают улыбающегося ребенка или бабушку с курочкой рябой – зрители говорят: добрая, душевно, улыбаются. Это симуляция чувств,– зрителя ведут, им управляют, манипулируют. Если фотография выражает чувства, то это вовсе не аффекты зрителя, это что-то абстрактное, что чувствовать нужно учиться.

Сергей Кедров: У меня, как пелена с глаз упала. На этой фотографии – отец и сын, какие выразительные лица. Вся история разворачивается перед мысленным взором. Отец ― военный, защитник Родины, может быть офицер. Едет в дальний гарнизон преодолевать трудности воинской службы. Его любовь к сыну – такой выразительный жест ― многое говорит о внутреннем мире настоящего мужчины. Жаль рядом с ними нет матери. Где она? Может быть в купе, едет с ними. А может … Обратите внимание на грустный взгляд отца. По настоящему исполненный драматизма снимок.

И что же в фотографии по ссылке? Казалось бы то же военный и мальчик. Но насколько велика разница. На снимке нет даже лиц. А ведь еще когда было сказано ― Vultus est index amini . Но нет, душа не интересует автора. Про что же та фотография? Про шапки – говорит автор. Мелкотемье ― характерная черта, авторский почерк. А можно было попросить солдата взять мальчика на руки, как в Трептове. Наполнить кадр смыслом. Но нет автор напротив усугубил бессмысленность искажением действительности, т.е. глумлением над святынями. «Чему ж тут нравится? Одно похабство.»

«В идеале эмоции должны работать…» ― В идеале эмоции вообще не должны работать. Они, конечно, есть, но засунуты подальше от посторонних глаз. Воспитанный человек не акцентирует свои эмоции и не руководствуется ими в жизни и творчестве.

«С непонятным мне упрямством, противопоставляется эмоциональное воздействие фотографии и структуры изображения. Нмв, первое – цель искусства, второе – средство ее достижения» ― Простоватая философия, – но все равно, – Вы и сами противопоставили их друг другу. Потому что, если для достижения цели есть известные средства, то это не искусство, а ремесло. Сапожник знает, как пришить подметку, а поэт не знает «куда ж нам плыть» – он слушает Музу.

Прочтите любую выдающуюся книгу по искусству, например, Мишеля Фуко «Живопись Мане», которая недавно появилась по-русски и продается в любом газетном киоске. Обратите внимание на то, что собственно обсуждает Фуко. Вы будете удивлены: это структура изображения, а вовсе не «чуйства» выдающегося философа.

Для тех, кто ждет «в двух словах», – зачем семиотика нужна для анализа фотографий, – скажу: Семиотик анализирует фотографии с позиции культуры, а простой зритель с улицы, – оценивает от личного субъективного вкуса. Поэтому, читая сейчас довольно сложный разбор одного семиолога фотографии Картье-Брессона «Арена в Валенсии» я с ним согласен. Почему такое возможно? Потому что и он, и я, изучаем фотографию с позиции принятых во времена Картье-Брессона норм, а не по принципу «это нам нравится (не нравится)». Вот и всё.

Эдуард Чередник: Рассматривание фотографий (или ловля эмоций), скажем, АКБ, Куделки, Дуано без привлечения семиотики – вредное, бесполезное и скучное занятие. Смешно читать, когда пытаются описывать свои недетские ощущения от просмотра таких классических работ. Эта по сути своей эквивалентно рассуждениям о лучшем материале для компьютера – дуб или осина. Дуб прочнее, но осину легче обрабатывать.

Эмоции и ассоциации культурно обусловлены, а изобразительный язык фотографии как раз международен: для меня одинаково понятны Александр Родченко, Дайдо Морийама, Йозеф Куделка, Трент Парк, Эмиль Гатауллин, Вилли Ронис и Роберт Франк, – хотя эти авторы принадлежат различным культурам и разным историческим эпохам.

В фотографии множество направлений, преследующих совершенно различные художественные цели. Привести их к общему знаменателю – «чувственности» никому не приходит в голову. Вся эта повышенная «эмоциональность» – апофеоз фотолюбительства, поэтому любые возражения против неё, как будто бы единственно возможной цели искусства фотографии, встречаются в штыки.

Я объясню почему: если отвлечься от эмоций, рождающихся у зрителя после просмотра фотографий на лайне, то, собственно, говорить как правило не о чем: визуальность как основа фотографии отсутствует. А источником эмоций является не мастерство фотографа, а сама отображенная действительность. То есть, эмоциональная реакция зрителя на карточки – это простая бытовая реакция на сценки, привлекательные в том или ином смысле. Эмоции не свидетельствуют о художественном восприятии фотографий.

Художник с первых же шагов сталкивается с вопросом «как передать…, как изобразить…», а фотограф до конца своих дней может пребывать в наивном убеждении, что реальность сама все передает. Что достаточно запечатлеть сценку, вызвавшую определенные эмоции, чтобы зритель, посмотрев на снимок, испытал такие же эмоции. Это наивно, почти глупо, давно опровергнуто психологией восприятия, но бесконечно популярно в маргинальной фотографической среде.

Для квалифицированного суждения о фотографии совершенно не имеет значения, какие были восторги и где. Эмоции вообще подозрительны, ибо могут свидетельствовать о внутренней пустоте зрителей. Эмоция – искра между двумя потенциалами: один находится внутри зрителя, другой – снаружи. Когда внутри пусто, эмоции бьют в эту пустоту как молнии в громоотвод.

Давайте отвлечемся от «художественности» и посмотрим на фотографии с профессиональной «ремесленной» точки зрения. Все говорят: душевная фотография, душевная карточка… Душевная – затрагивающая эмоциональную сферу зрителя. Затрагивающая в первую очередь своим сюжетом, а не структурой изображения, которую средний зритель вообще не замечает. Снимать эмоциональные фотографии не слишком сложно. Достаточно:

1) реагировать на происходящее вокруг фотографа так, как реагируют все члены социума, т.е. нужно быть средним человеком. Не выдающимся, не особенным, лучше – заурядным.

2) уметь элементарно скомпоновать кадр, чтобы он не раздражал зрителя.

3) показывать фотографию только членам того социума, которому принадлежит сам фотограф.

На последнюю проблему натыкались некоторые популярные в России фотографы, выставлявшиеся за рубежом: там их не оценили. Визуально карточки были неинтересны, а «за душу не брали», т.к. зритель принадлежал другой среде. Вот и все.

Эмоциональных карточек миллионы. А чтобы найти в хаосе жизни неожиданную структуру, проявляющуюся только в плоскости кадра, от фотографа требуются незаурядные способности, отличные от скорости бытовых реакций.

Главное, что я хотел бы сказать: эмоциональность не есть ни ноэма фотографии вообще, ни исключительная характеристическая черта искусства. Фотография — это не предметы в рождественском носке — для «радости». Фотография — это отношение предметов друг ко другу.

Я понимаю, когда фотограф или художник ставит неэмоциональные задачи. Например, Джефф Уолл ставил перед собой задачу возродить принципы исторической живописи 19 века в рамках фотографического изображения. Или Френсис Бэкон придумал Диаграмму как средство избавить живопись от клише и фигуративности. Это осмысленные постановки целей искусства, а «эмоциональность» — это не вектор искусства. Это частная дурость субъекта. Понятно, что все вызывает эмоции, так устроен человек. Но это не повод превращать эмоцию в идола.

Важна не эмоция, сопровождающая восприятие картины или фотографии, а смена эмоции зрителя. Так сказать перемена аспекта. Потому что, смена аспекта — это форма течения времени (в произведении). Эмоция нужна только как бытийствование времени и не представляет ценности сама по себе. Эмоций и в жизни полно, зачем искать эмоции в искусстве? А вот время… это, да!

Интересность // Заворот кишок

Все-таки, давайте будем отличать «интересную фотографию» от «интересного сюжета». Сколько бы ни был любопытен вид парикмахерской, это не делает фотографию содержательной в изобразительном плане. Поблагодарим парикмахера за чудесную обстановку.

Фотография – не абстрактное искусство, «чего» всегда присутствует: это есть запечатленная реальность. Вести отвлеченные разговоры о фотографии легко, поэтому предлагаю вернуться к этой конкретной фотоработе. «Чего» здесь – это парикмахер в своей мастерской среди аккуратно расставленных предметов, картин не стенах, зеркал и плиток пола. Все это немножко любопытно как этнография. Спасибо парикмахеру, спасибо и фотографу за кадр. А вот «как» снято, т.е. интенции фотографа, стремящегося проникнуть в отношения вещей и отношения человека к окружающим его вещам, я не вижу. Фотография использовалась как технический инструмент, позволяющий передать вид парикмахерской далекому зрителю. Получился кадр, не имеющий отношения к искусству фотографии. Потому, что «плохо, когда искусство становится средством изображения, а не выражения» (В.А.Фаворский).

«Рассуждения же о том, что испытывает в душе этот парикмахер, кажутся мне неуместными» ― Совершенно верно. Такие рассуждения не только неуместны, но и свидетельствуют о внехудожественных формах восприятия фотографии. Для таких зрителей, фотография является «спусковым крючком», нажатие на который запускает поток переживаний и мыслей, связанных с изображенным только общностью мотивов. На самом деле, такой зритель не понимает языка изобразительного искусства, не видит фотографию как плоское изображение, – а видит запечатленную на снимке реальность и пошло фантазирует, основываясь на чисто житейском индивидуальном опыте.

«А как должна была бы выглядеть эта работа в Вашем понимании? Что ей не хватает,что бы работа состоялась?» ― Не хватает хотя бы одного из трех: четкой геометрии линий, художественной метафоры или пунктума. Для хорошей фотографии достаточно одного.

Для меня «интерес» представляет то, что относится к способу выражения (дискурсу), а не к денонату самого высказывания (мотивам и сюжету фотографии). Это если объясняться языком популярной семиотики.

Лайн не дорос до таких графически тонких и изобразительно виртуозных работ большого мастера, коим является Картье-Брессон. Показать эту фотографию Картье-Брессона среднелайновскому маргиналу, вскормленному молоком туманов и киселем нарумяненных закатов, – все равно, что оторвать грудного ребёнка от груди матери и попотчевать лагманом по-угурийски. Заворот кишок обеспечен, бесполезная и мучительная смерть гениального лайновца неизбежна. Лайну лучше не смотреть зрелого Брессона.

Художественность // Моторность восприятия

Любитель, как известно, снимает «на память». Как правило, это занятие не является ни его «самовыражением», ни другим проявлением художественных задатков. Снимает, как попало, снимает, что ему в тот момент интересно, снимает, — не помышляя о композиции, значении сюжета, качестве снимка. Человеку нужны просто «отпечатки пальцев» времени, вещественные свидетельства уходящих мгновений.

Но фотография создается не из предметов, а из цветных пятен и линий. Только мозг зрителя объединяет пятна в группы, а в линиях узнает очертания знакомых предметов. У взрослого человека этот процесс происходит автоматически и практически мгновенно. Этим узнаванием «обыденного мира» перцепция снимка может ограничиться: вот пожилая женщина, вот собака, вот улочка, кошка. «Какая скучная карточка, я сам таких сколько угодно наснимаю!», — скажет иной фотограф.

Хороший снимок нужно долго рассматривать, – только тогда он раскроет свои секреты зрителю. Предметы на фотографии могут вступать в самые удивительные отношения, причем, эти связи можно заметить только на снимке, — в постоянно текущей действительности человеческий взгляд не замечает такие эфемерные отношения.

В сущности, на снимке зритель видит реальный мир, обычные бытовые предметы, которые за счет структуры изображения оказываются сближенными или, наоборот, разделенными. При этом их привычные бытовые связи разорваны, а новые связи фундированы композицией. Над моторностью восприятия мира вещей (один предмет тянет за собой другой) думали «Чинари»: Липавский, Хармс. Вот, например – «О подарках. О правильном окружении себя предметами».

Я считаю, что искусство фотографии ближе к поэзии, чем к живописи. Во-первых, фотографию и поэзию сближает неподатливость материала: слова есть такие, какие они есть в языке, предметы на снимке таковы, каковы они в реальности. Уйти от этого очень трудно. Во-вторых, художественный инструмент поэзии и фотографии — один и тот же. И состоит он в использовании тропов: обычный смысл слов или обыденный взгляд на вещи модифицируется сопоставлением и расстановкой акцентов. Происходит семантический сдвиг, обогащение смысла, «расширение» действительности.

Святая наивность, думать, что такое культурно-историческое явление, как «художественная фотография» достаточно определить, – и все станет на свои места на твердой основе. Как известно, договориться о терминах в такой области как искусство не удастся. Вы хотите определить художественность? – Это невозможно, хотя бы потому, что в историческом развитии искусства сфера художественного постоянно расширялась. Эта фотография «художественна» по чисто формальному признаку: применяется механизм тропов. Предметы разной природы (живое и неживое) поставлены в позицию сравнения посредством композиции. В результате, троп здесь конструирует такое содержание, которое визуально никак иначе не проявляется:

Главный инструмент, создающий художественное – это троп (скажем, метафора или метонимия). Ю.Лотман в одной своей работе справедливо отметил, что троп всегда рождается из соположения принципиально несоположимых сегментов (речь там шла о текстах, но это не суть важно). Таким образом, троп – «не является украшением, принадлежащим лишь сфере выражения, орнаментализацией некоего инвариантного содержания, а является механизмом порождения нового, в пределах одного языка не конструируемого содержания. Троп – фигура, рождающаяся на стыке двух языков, и в этом отношении он изоструктурен механизму творческого сознания как такового» (Лотман, подчеркивания мои). Вот поэтому и нужен «второй язык», – например, язык геометрических сближений/разделений.

У Вас – чистые геометрические формы, и какие бы связи не определялись в картинке, они остаются полем выражения одного абстрактного геометрического языка. А художественное требует говорения на двух языках. Одно и тоже должно быть выражено двояко, – тогда возникает троп.

Фотография является художественной, если в ней присутствует художественная форма, то есть обнаруживается формальный язык искусства. Отношение «художественной» фотографии к «нехудожественной» подобно отношению поэтического произведения к бытовой речи: что такое стихи – всегда ясно по формальному признаку. Стихи – это форма, художественная фотография – тоже форма. Конечно, форма исторична, изменчива: то, что вчера не воспринималось как поэзия, сегодня таковой является. То, что вчера рассматривалось как фотоискусство, сегодня может восприниматься как простая фиксация события.

Эдуард Чередник: На сегодняшний день мне известны только две точки зрения, дающих предельно понятный ответ на то, что такое художественное. Первая точка зрения указывает на то, что любое произведение является художественным, если помещено в соответствующий контекст; вторая точка зрения говорит о художественном, как о высказывании на языке вторичной моделирующей системы.

Группа, разделяющая вторую точку зрения (художественное есть высказывание на языке вторичной моделирующей системы) хоть и полностью разделяет минимально необходимое требование к контексту, но выдвигает еще ряд требований к произведению, чтобы оно могло считаться художественным.

Вместе с тем, первая группа не имеет ни малейшей возможности упрекнуть вторую группу в отсутствии художественности, ведь чтобы не делала вторая она по определению выполняет все те требования первой – от модератора психического состояния и до помещения произведения в контекст.

«Художественный репортаж» – это оксюморон. Что такое оксюморон? – Это печальная радость о вторжении войск варшавского блока в Чехословакию, это живой труп истории и светлая тьма прошедшего времени. Почему? – Потому, как это безумно красиво! И эта красота и стройность есть результат вторжения, разгрома чехословацких реформаторов, и в конце концом, смертей (как с одной, так и с другой стороны). Вторжение было прекрасно – это утверждают фотографии. «Художественный репортаж» возможен только как противоречие, стилистическая «ошибка», как эскапизм, побег из реальности, – но тогда это… не репортаж.

Josef Koudelka: The 1968 Prague Invasion

Зритель воспринимает фотографии Куделки как репортаж, если он укоренен в реальном и бытийствует как исторический субъект, интересуется деталями исторического события, лицами участников конфликта, их эмоциями, борьбой, манифестациями, одеждой, и т.д. Среди работ Куделки много отборных репортажных работ, – их интересно разглядывать. Но есть у него и штук 5–7 шедевров художественной фотографии. И как только подходишь к ним, интерес к самому событию исчезает, зритель переходит в другое состояние. Искусство предполагает другой способ бытийствования субъекта. И совместить репортаж и искусство в одном перцептивном акте никак нельзя.

Вообще, «художественность» кроется не в украшательстве, а в неожиданном взгляде, в странных «сшибках» вещей. Искусство – это система растяжек и противовесов прямому смыслу.

Эдуард Чередник: Фотожурналисты занимаются журналистикой, рентгенологи – медициной, астрономы – астрономией. И те, и другие, и третьи используют фотографию для достижения своих, сугубо прикладных, целей. При этом, только неадекватные фотожурналисты считают, что они занимаются фотографией. Бедную фотографию едва начали считать искусством, как её оседлали и увели в тупик журналисты, навязав ей свои узкопрофессиональные цели. Гнать их из фотографии взашей, чтобы своими заблуждениями не наносили дальнейший ущерб фотографии. Художественая документальная фотография – полная нелепица, как заявление в милицию, написанное ямбом.

Любопытно, что каждый кондовый и на всю голову идейный репортер считает своим долгом рассказать художнику о том, как тот должен работать. Хочется этих горе-репортеров всех дружно послать на… экскурсию в Лувр, Тейт, МоМA и т.д., чтобы они хоть примерно поняли где они, а где – искусство.

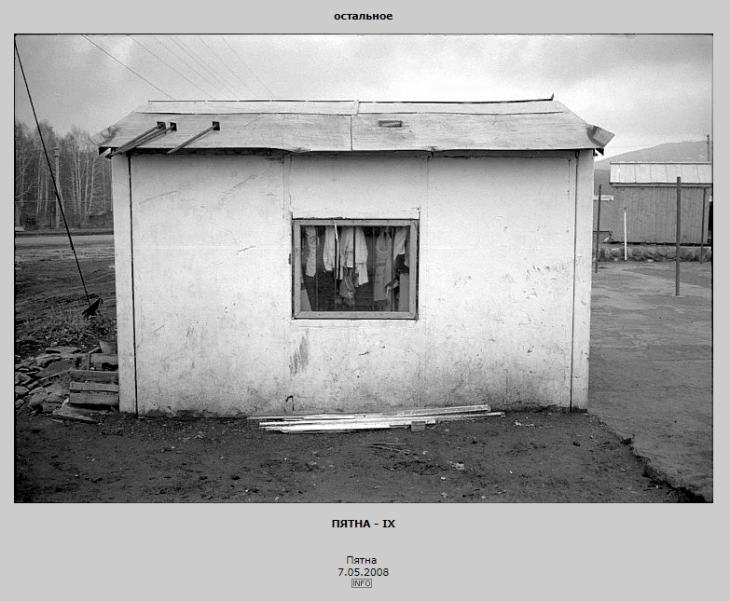

Искусство появляется только тогда, когда в произведении есть структура, являющаяся объектом независимой рефлексии. И Лапин тут не при чем: это, вроде бы, в любой приличной книжке по искусству написано. Например, у Эйзенштейна. Почему Парфенон – произведение искусства, а банька, построенная на даче каким-нибудь дядей Мишей, – нет? Потому что Парфенон имеет структуру, которая, во-первых, никак не связана с его функциональным назначением, во-вторых, которая является объектом самостоятельной рефлексии и эстетического восприятия, не связанного с функцией объекта. А банька – это просто банька. Как этот снимок:

Буду благодарен тем, кто мне объяснит, в чем состоит структура, превращающая этот кадр в художественную фотографию. Только не нужно писать, «что хотел сказать автор» и «какие эмоции вызывает снимок у зрителя». Меня интересует форма, – только форма превращает нехудожественное в художественное. У этого изображения нет структурных элементов, которые выводили бы взгляд зрителя за пределы обычного миметического зрения. Изображено ровно то, что изображено; изображено так, как видит «бытовой» взгляд прохожего. И это стали называть фотографией? На мой взгляд, это – кадр, выдранный из фильма, часть истории, повествования, хроники; вот и название компенсирует «обрыв пленки»: что не удалось воплотить в этом одиночном кадре досказывают слова…

Композиция // Метареализм

Отделить элементы композиции от сюжетнообразующих элементов изображения бывает очень трудно. Дело в том, что единство изображения и композиционного строя на том и базируется, что они оба выражают предмет и явления, но первое в его частном проявлении, а второй – в обобщенном, принципиальном виде. Мы отнюдь не противопоставляем принципиально изображение и композицию. Да и где граница одного и начало другого, и граница одного (изображения) не есть ли как раз отправной элемент другого. У Вас же получается так, что композиция только придает «красивость» сюжету, который и есть главное в изображении. Абсолютно не согласен.

Бывают ли стихи интересные по смыслу, но банальные по поэтической структуре? Или стихи, интересные по рифме, но скучные по содержанию? Если бывают и первые, и вторые, – то это просто не стихи. Так и фотографии, в которых происходит расслоение на сюжет и форму, – не фотографии. Между формой и содержанием не бывает «баланса». Я согласен с Хосе Ортега-и-Гассетом, который считал, что художественное произведение создает такое содержание, которое вне формы произведения не существует.

Владимир Фаворский как-то заметил, что «Всякое представление автора о Боге есть композиционное начало». Это очень точная и глубокая мысль. Трансцендентное можно выразить только композиционно, а выраженное сюжетно – только бытовое обобщение реальности, но не более того. В подтверждение своей мысли Фаворский приводил такие примеры: «рок» в греческой трагедии – это композиционное начало, и Кутузов у Льва Толстого, который все понимает, – тоже композиционно. Поэтому исключительно сюжетные фотографии, не опирающиеся на осмысленную композицию, всегда банальны (зато легко доступны зрителю с улицы).

С моей точки зрения не бывает «хорошей композиции» или «плохой композиции». Равным образом нет «хорошей фотографии» или «плохой фотографии». Вообще, разговоры о плохом и хорошем более уместны в продуктовом магазине. Композиция фотографии — это всегда инструмент смыслового сдвига. Инструмент либо адекватно применен, либо неадекватен.

«Может ли “бесструктурная” картинка быть визуально привлекательной (художественно оправданной, осмысленной…)» — Безусловно может! Для того, чтобы фотография состоялась достаточно, чтобы предметы (вообще, – мир) были показаны как бы лишенными привычного обиходно-утилитарного значения, отделенными от их бытовой функциональности. Поэтому “жучки” Милицкого и почтовые ящики Барона – настоящие фотографии, пусть и нехудожественные (т.е. без нарочитой структуры). Я бы назвал их примерами «немиметической» фотографии: предметы очень обычные, но сняты так, будто видишь их первый раз, как в детстве, когда не понимаешь, что с вещью делать.

Вообще, если фотограф не желает работать со связями, их нужно тщательно избегать, как избегают случайный тональных сближений в атональной музыке.

Эдуард Чередник: Малые дети закапывают в песочек одуванчики под цветными стеклышками и придумывают всяческие «ритуалы» для закапывания своих «секретиков». Несчастную композицию уже так укатали под стеклышки знахари и кустари всех мастей, что просто неприлично обсуждать эту тему, а ритуальных заклинаний и вовсе несть числа! Это устное народное творчество кочует с книжки в статейку, из статейки на сайтик, с сайтика в книжку и т.д. Целые россыпи стеклышек разноцветных и секретиков тайных-претайных-сокровенных – просто ахренеть можно. На любой вкус – тут тебе и тайны мозга человеческого, и сокровища Агры, и НЛО с древними знаниями Тибета, и ядерный синтез, и личный опыт и недецкие ощущения, и философская тоска. Боже мой, какой секрет афигенно-ахрененный эта композиция, ну ни дать ни взять – философский камень!

Честно говоря, сами по себе «крестики и нолики» меня мало интересуют. Я – фотограф метареалист, и геометрическая структура изображения меня интересует лишь в той степени, в какой она является посредником для создания метаболы – взаимопроникновения планов бытия, в обычной жизни считающихся раздельными и несвязными. «Метареализм – это реализм метафоры как метаморфозы, постижение реальности во всей широте её превращений» (М. Эпштейн).

Законы восприятия // Псевдонаучные спекуляции

Меня настораживает, что многие преподаватели фотографии при слове «восприятие» тут же вспоминают о психологии. Взять хотя бы покойного Лапина. «Глаз входит в картину слева»… – ну что это значит? каков статус утверждения? Напротив, литературоведы как-то обходятся без психологии восприятия. Им есть о чем говорить «изнутри» произведения, выманивая его смыслы. И этот подход продуктивен. На мой взгляд, стихотворение, написанное как отклик на фотографию намного ценнее, чем псевдонаучные психологические спекуляции.

Если бы законы зрительного восприятия существовали, т.е. имели такой же статус всеобщности, как, например, закон тяготения, то искусство, на них основанное, было бы одним те же во все времена. Но история искусства показывает, что в античности люди видели не так, как в нашей современности. Особенности античного видения отражаются в памятниках той эпохи. Следовательно, правы те искусствоведы, которые считают, что не особенности зрения, его «законы», – основа искусства, а само искусство – воспитатель зрения. Как писал Эрвин Пановски, перспектива нам кажется естественной, не потому что на отражает незыблемые законы оптики человеческого зрения, а потому, что искусство приучило считать перспективу чуть ли не единственно правильным способом презентации пространства. История искусства только подтверждает это мнение выдающегося искусствоведа. Поэтому разговоры о «законах» довольно бесперспективны. Тем более, никто не называет ни одного закона.

Эдуард Чередник: делов-то, нужно учредить думский комитет по делам композиции и принять, наконец, в первом чтении федеральный композиционный кодекс, в который войдут основные законы композиции. Затем принять соответствующие поправки к уголовному кодексу, ну а надзор за исполнением законов композиции поручить, естественно, генеральному прокурору.

Только суд должен решать споры художников, поэтов, фотографов и прочих эстетствующих субъектов беспристрастно руководствуясь исключительно действующими статьями законов композиции и выносить соответствующие судебные решения, которые можно будет обжаловать в установленные сроки в строгом соответствии с гражданско-процессуальным кодексом. Также можно будет добиваться отмены судебных решений в порядке надзора.

Фрэнсис Бэкон кроме живописи занимался фотографией и еще он был умным мыслящим человеком. О фотографии он высказал на мой взгляд очень глубокую мысль. Он сказал: «она не изображение видимого, она и есть то, что видит современный человек». Поэтому зазор между бытовым взглядом («вещизм», который реализуется в обычных фотках) и особым взглядом настоящего фотографа и делает возможным фотографию как искусство.

Нужно не бездумно следовать правилам популярных учебников, а поначалу осмыслить: с чем связано то или иное правило? Скажем, «правило» не делить кадр пополам связано с тем, что деление равно пополам акцентирует функцию сравнения этих половинок. То есть такое деление – художественный прием, работа с полем кадра, а не с объектами изображения. А популярные учебники учат снимать как можно «естественнее»,– так, чтобы фотография не задерживала взгляд на особенностях самого изображения, а прямо приводила зрителя к тому, что изображено. То есть, школьные правила учат проговаривать текст, а не стихи. Ну, сами выбирайте, что вам нужно.

История культуры не подтверждает существования устойчивых композиционных форм, которые считаются красивыми во все времена и во всех культурах. Я думаю, что «красота» – чисто культурный исторический феномен. Скажем, египетское искусство вовсе не считалось искусством на протяжении тысяч лет до Наполеона. Эллинское искусство презиралось в Средневековье. Собственно, эпоха Возрождения и была эпохой возрождения античной традиции в искусстве. Утверждение, что деление в пропорциях золотого сечения является универсальным комп. принципом с античности до наших дней – не более чем миф, выдуманный в 19-ом столетии Фехнером и др.

Я по-прежнему считаю, что «художественность» скрывается не в геометрических формах или своеобразной игре пятен света на снимке, а в использовании инструментов, – общих всем искусствам, – каких, как метафора, метонимия и т.п. Метафора и метонимия – главные художественные инструменты порождения новых смыслов, – смыслов которые не могут быть выражены никак иначе, как только с помощью использованных приемов. Если смотреть на композицию фотографии (т.е. систему отношений иконических знаков) как на характеристику снимка, не зависимую от его темы, то композиция становится чисто орнаментальным элементом, так сказать добавочным украшением снимка, чем-то вроде завитушек букв при письме, – вещью симпатичной зрителю, но буквально бессмысленной (т.е. не порождающий новых смыслов).

И в заключение кратко скажу, в чем ошибка психологического подхода в фотографии. Фотография дается зрителю в актах вос-при-ятия. Вот это «при-ятие» имеет более глубокие корни, чем психические реакции, как они исследуются психологией. Психология проскальзывает мимо того, что составляет суть фото.

Искусство // Красиво или не красиво?

Вопрос не в том, работает схема или не работает для определенного зрителя, вопрос: есть ли схема, т.е. перцепт в конкретном произведении? Предмет искусства – сама схема, а не эмпирические чувства того или иного зрителя зрителя. Произведение может ждать зрителя десятилетия или века. Это ничего не меняет. А раз содержание произведение – схема, то есть о чем говорить точно. Вот о эмпирических чуйствах зрителя говорить никогда не нужно, это по меньшей мере вульгарно.

А.Шёнберг как-то сказал: «Во времена расцвета искусства его оценивают словами: истинно или ложно, во времена упадка: красиво или не красиво». К этому утверждению хочется добавить: «… а во времена исчезновения: есть настроение или нет настроения». Впрочем, «исчезновение» относится не столько к искусству, сколько к художественно грамотным и чутким к визуальной субстанции зрителям.

Теперь в искусстве видят одну из форм отдыха или дежурное средство от скуки. Фотографии оцениваются на «вкус»: нравится ― не нравится. «Торкнуло» ― значит, хорошая фотка, не «торкнуло» ― плохая. При таком подходе не обязательно уметь видеть и понимать искусство. Более того, искусство становится разобщающим фактором.

«Сложно понять для себя и принять, что цель искусства – не удовлетворение “эстетического” голода» ― тем не менее, уже 100 лет это так. Начиная с эпохи авангарда 1910-х искусство больше не относится исключительно к сфере переживаний, к сфере чувствования (чем, собственно, занимается эстетика). И красота – вовсе не идеал (идол) искусства. Красота вытеснена исключительно в сферу популярного искусства: там все такое красивенькое, приторное, как попсовенькие пейзажи на первой странице лайна. Из сферы эстетического новейшее искусство уже давно вышло и вышло в сферу этического. Искусство – способ организации жизни, создания новых ценностей.

Эдуард Чередник: искусство есть дитя своего времени. В двадцать первом веке снимать по канонам двухсотлетней живописи можно только в стол для себя и для друзей. Это творчество не имеет ни единого шанса изменить/повлиять/поучаствовать в ходе истории искусства.

Всё то, что современно сегодня – находится в музеях современного искусства, естественно, пройдя предварительную «обкатку» в галереях и на выставках. (Кстати, выставка – это лишь первый шаг к введению предмета в «культурный оборот». Выставка, работы с которой не попали ни в одну галерею – неудачная. И чем больше таких «выставок» с нулевым выхлопом – тем хуже для автора).

Нужно задавать такие вопросы: в чем предназначение человека в мире? Что такое искусство, как оно связано с предназначением человека? Если назначение человека такое же как любого другого животного: реализовывать свои животные инстинкты и рефлексы, упорядочивая мир в соответствии со своими физиологическими потребностями, то попса – это «наше всё», единственное искусство, которое имеет право быть.

Начало правильного дискурса об искусстве может быть таким: каждый пытается объяснить себе самому, что такое искусство для него. То есть, понять искусство, исходя из своего опыта. И совершенно не важно, что по конкретным произведениям могут быть разногласия и споры между участниками обсуждения. Эти разногласия только выявят суть искусства.

Думаю, начинать нужно с отказа от деления фотографий на хорошие и плохие. «Хорошее», «плохое» – это потребительские категории. Зритель потребляет фотки, не сам изменяясь. А в чем смысл фотографии как деятельности? – измениться самому, а не убедить других, что стал фотографом или что снимаешь «хорошо». Ко мне приходят зрители и говорят: не нравится. Ну и что? Разве я для вас снимаю, чтобы вам приятно было? – Я снимаю для себя, чтобы определить свое отношение к миру. А вот если так настроиться, то и другие зрители будут меняться, в первую очередь те, кому мои фотографии «не нравится».

Во-первых, решите для самого себя, задайте себе вопрос: «есть ли искусство для меня?». Не искусство для социума, не трескотня по поводу искусства кураторов, критиков, дилетантов, а просто есть ли произведения искусства для Вас одного. Например, бывает ли, что Вы открыли в сети фотографию – и дрожь пробирает: «вот настоящее искусство!», – думаете Вы сами, – а не говорят Вам, что это мол, искусство, но именно Вы сами так понимаете. Если такого личного опыта у Вас нет, то искусство для Вас – что-то вроде Бунюэлевских «сурсиков». Сурсики есть? – а кто их знает… Как бы обсуждать нечего. Пусть говорят те, кто разбирается. Но тогда знайте, что всегда были люди, у которых есть личный опыт встречи с искусством.

В 80-е годы в бытность мою аспирантом МГУ я захаживал на филфак слушать лекции Михаила Викторовича Панова. Он не был каким-то узким специалистом по искусству поэзии, его филологическая специализация – фонетика, фонология, и в этой области его считают гением. Но лекции он читал о русской поэзии. Из них я почерпнул много важного. Недавно я узнал, что он и сам писал стихи, – прекрасные стихи. Но я о другом хочу написать: в 60–е годы к Панову подошла студентка Ольга Седакова, которая писала стихи. Она сама не знала, хорошие ли, плохие ли это стихи, нужно ли ей продолжать или лучше оставить. Панов взял тетрадку, прочел и на следующий день сказал: «это событие в русской поэзии». Так он открыл (и сохранил талант) может быть, лучшего современного поэта. Ведь никто Панову не сказал, что это искусство! Откуда он узнал? – Из личного опыта встречи с искусством. Вы, конечно можете сказать, что де, Панов раскрутил имя Седаковой, в будущем повлиял на критиков, и т.д. Но этого не было. История слишком известная. Но если Вы считаете, что не может быть личной встречи с искусством, а искусство – это строчка в топ-рейтинге, то это не то искусство, о котором говорю я и Сергей Кедров. Это что-то другое.

Во-вторых, если «искусство для меня» все-таки может иметь место, то анализу подлежит сам акт встречи человека с искусством. Именно о структуре этого акта философы и спорят. Исследователи могут расходиться по поводу художественности конкретных произведений, – это естественно, но акт встречи с искусством всегда один и тот же. И никто не сомневается, что у всех людей он один и тот же. Не потому, что люди одинаковые, а потому, что они – люди, а искусство касается именно человечности в человеке. Бессмысленно ставить вопрос об одинаковости восприятия музыкальных произведений обезьяной и человеком. Хотя как животные они чем-то сходны, но нет объединяющей «человечности», к которой и обращается искусство в своем вызове человеку.

Образованность // Комплекс неполноценности

«Мне понравилось как известный фотограф, кажется Гибсон, сказал, что те, кто учит, что снимать, сами этого не знают, иначе бы сами снимали, а не учили» ― наверное, Р.Гибсон сказал это после смерти Доротеи Ланг (безусловно, выдающегося фотографа), у которой он был ассистентом и учился, – иначе она дала бы ему по морде.

Бытующее убеждение, что де художник потихоньку творит, а критики лишь осмысляют то, что он делает, – не более, чем заблуждение не лишившихся девственной наивности авторов-любителей.

Теоретические знания формируют фотографа не в меньшей степени, чем опыт, круг общения, культурная среда и т.п. Почему-то большинство фотографов обеспокоены исключительно поведением во время съемки: считают это едва ли не самым главным для творчества. Я с этим не согласен, да и опыт мастеров свидетельствует о другом.

Вы пропагандируете не свободу искусства, а свободу от искусства, не «незашоренность» взглядов, а отсутствие всякого понимания искусства. Надо сказать, очень тривиальный и беспроигрышный подход: искусство, мол, необъятно и объяснить его нельзя. Рукоплескания «интеллектуальной» массы зрителей обеспечены.

Эдуард Чередник: Я не знаю откуда берется убеждение, что искусством занимаются широкие слои населения. Искусство принадлежит профессионалам, также как медицина, строительство, ядерная физика, философия, военное дело и т.д. Собственно, поэтому в искусстве у любителей такие же успехи и потенциал, как и у любителей в медицине, строительстве, ядерной физике, философии, военном деле и т.д. Поэтому да, требуются эксперты и галеристы – это часть индустрии искусства. Я не говорю о том, что из кустаря не может произойти профессионала, может, но только институционально, с соблюдением различных формальностей.

Советский (и современный российский), фотограф как правило, человек настолько необразованный, что у него не хватает элементарных знаний разобраться, чем он собственно занимается. От этого у него до конца жизни развивается комплекс неполноценности, и как следствие,– ничтожное ерничество в качестве защитной реакции на любые услышанные знания.

«Только жаль что книшки пра фундированность не помогут научиться шыдевры творить» ― книги по логике тоже не помогают научиться мыслить, однако они проливают свет на фундаментальные свойства мышления.

Дело в том, что автор, предлагающий что-то новое, должен хорошо знать и понимать старое, по крайней мере, владеть теми «отмычками», которые вас так раздражают. Увы, авторов, хоть как-то глубоко разбирающихся в фотографии очень мало, – следовательно, здесь нет и не может быть оригинальных новых направлений. А вот те авторы, которые которые сейчас снимают осмысленно, но используют проверенные схемы, имеют шанс со временем придумать что-то новое. Очень желаю им этого.

Эдуард Чередник: Нет, запомните это, нет таких областей, где гениальные практики были не в зуб ногой в теорию и публично расписывались в этом. Это – сообщающиеся сосуды, одно подпитывает другое, ну очевидно же. Или не очевидно?

Двоечник Петя Петренко из пятого «Б» прекрасно знает, что предложение русского языка – это слова, связанные какими-то правилами. Но правил-то он не знает, поэтому для него язык – не система. Петя думает, что пишет правильно и понятно для других, потому что он сам понимает, что пишет. А вот, МарьВанна – его училка – знает язык как систему, т.е. не только словарь Ожегова перечитывает по ночам, но и грамматику Виноградова наизусть знает. Поэтому она вправе оценивать тексты Пети Петренко не с точки зрения личного понимания («допёрла–недопёрла, что Петя написал»), а с позиции норм языка: «правильно–неправильно».

«Никакого языка фотографии не существует. Если бы было иначе, то такой язык можно было бы познать, изучить по учебнику, как и любой другой» ― безответственное заявление. Есть вещи, о которых не знаешь и не ведаешь, но которые, тем не менее, существуют. Поясню. У древних греков не было термина для обозначения того, что мы называем языком. Слово, обозначающее орган речи было, а слова «язык» не было. Из этого можно сделать вывод, что «язык» в нашем смысле никогда не был предметом рассмотрения древнегреческих философов. Это так. Но заключать, что древнегреческого языка не было, было бы странно. Есть и словари, и учебники. Для того, чтобы «язык» фотографии появился, зритель должен определенным образом относиться к фотографии. А если зритель не способен или не умеет вступать в такое специфическое отношение с изображением, то он думает, что языка нет. Напомню, что господин Журден ничего не знал о прозе, думал, что ее вовсе нет. А говорил-то прозой.

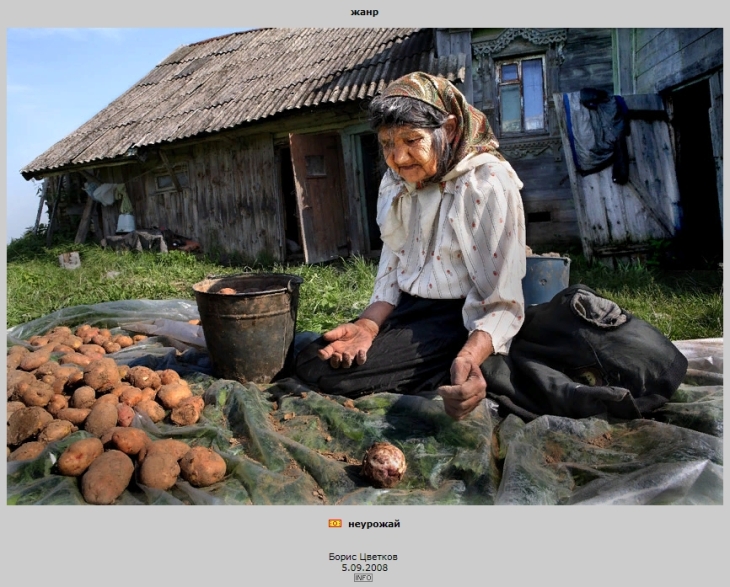

«Эта картинка не плохая и не хорошая, она рассказывает о моём восприятии деревенских похорон» ― Для того, чтобы фотография что-то рассказывала помимо сюжета (являла «авторское восприятие»), другими словами, – выполняла функцию коммуникации между зрителем и автором, – автора и зрителя должен объединять общий язык. А поскольку Вы противник композиции, противник фотографического языка, противник «разговоров о фотографии», то понимание зрителем Ваших работ возможно лишь как случайное совпадение зрительской трактовки с авторской интенцией:

Эдуард Чередник: Сам тот факт, что кто-то глубоко изучает мат. часть не должен приклеивать к нему ярлык человека Книги или человека Жизни (это очень странная классификация, кстати). Хуже, но очень часто, когда человек Жизни (по Вашей классификации) – по сути своей просто обыкновенный лентяй, который не хочет учится и публично подводит под свою лень какие-то бредовые теории агностицизма. Матчасть никто никогда не отменял.

На западе в учебных заведениях изучают всех упоминаемых мною авторов на первом-второму курсе и не делают из этого подвига, равного штурму Берлина. Че там сложного-то, блин? Бенджамин Вальтер – душка, Кракауэр – верх понятности, Эйзенштейн – посложнее, Барт – ну понять нужно его платформу, а дальше проще идет и так далее. Если желаете, могу привести список учебных заведений и их программы. Так что, Россия, к сожалению, очень далеко от мейнстрима.

Любые принципы и правила можно нарушать: было б ради чего. В данном случае «чего-то» нет: это простой этнографической снимок, не претендующий на какую-то художественность. И в данном случае следование «школьным» правилам было бы очень уместно:

«У кого сердце в том же месте что и у меня поймут…» ― ага. 95% лайна работают по этой схеме. «А зачем в любительском сообществе вести себя иначе?» ― чтобы не быть маргиналом. Впрочем, личное дело каждого. «Тот кто снимает хорошо маргинал, потому что тех кто снимает плохо неизмеримо больше» ― Неправильно. Маргинал – это тот, кто за скобками культуры.

Критериев проверить, является Кандинский великим художником 20 века, нет. Но сам вопрос: «является ли Кандинский одним из величайших художников конца XIX-го, начала ХХ-го века?» – тестовый на маргинальность зрителя. Это критерий: отвечаешь правильно, – проходишь дальше, нет – значит, ты маргинал, посиди в первоклашках.

Главный вопрос для фотографа: какое отношение мои фотографии имеют к культуре? Не к жизни, а к культуре, – обратите внимание. Этот вопрос тут не принято задавать по известной причине. Потому что жизнь так или иначе отражает любая фотография, даже откровенно постановочная.

Оценки // Пережитки романтизма

Помните: «Нет, весь я не умру – душа в заветной лире Мой прах переживет и тленья убежит – И славен буду я, доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит». Кто написал, – гугль знает. Но как интересно сказано: «Жив будет хоть один пиит». Похоже, автор этих строк был не сильно озабочен потенциальными читателями: есть ли они, нет ли их, – высший суд творений поэта принадлежит поэту – «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит». Не «читатель», а «пиит». Вот так! А вы: «Но ежели совсем о нём, несчастном зрителе забыть, тогда можно вывесить свои картинки над унитазом и там ими любоваться, заперевшись в нужнике». Может быть, даже нужно забыть о зрителе.

И еще: какое прохладное отношение к «народу», – простым «потребителям» поэзии, – «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Поэзия полезна для народа, т.к. вызывает у него «добрые чувства». Поэт не против, конечно… но… Но слава поэта в веках не связана с этой простой чувственной аффектацией, поэт ищет в потомках знатока – «пиита», который только и поймет поэта. Фотография, наверное, тоже полезна для народа. Но… все эти фотосайты – такое заигрывание с народом, угодничество, ожидание похвалы и признания здесь-сейчас и, как разультат, – творческая пустота.

Я вот, не умею снимать, вообще, я – не фотограф, а «облако в штанах» (очень нравится определение, такое, знаете, авангардистское). Но если я говорю, что умею решать задачу, это высказывание имеет точный смысл и может быть проверено. Причем, умение решать не означает умения продавать решение. А в фотографии заявленная автором успешность на рынке услуг почему-то отождествляется с каким-то «умением снимать». Вообще, что это такое?

Эдуард Чередник: Это словосочетание «уметь фотографировать» как воздушный шарик – каждый может его легко накачать своим содержанием, а затем упорно отстаивать преимущества своего понимания. Бесперспективное словосочетание, короче. Если строго подойти к понятию «уметь фотографировать», то это ни больше, и ни меньше, чем «уметь нажать на кнопку аппарата». Любая обезьяна справится. На эту тему часто и справедливо иронизируют.

Для примера, – друзьям Иосифа Бродского не пришло бы в голову защищать его поэзию тем, что за неё присудили Нобелевскую премию. Это было бы глупо и принизило бы великого поэта. А то, что Вы не нашли других аргументов в защиту автора, показывает, что дело очень скверно.

Можно оценивать фотографии и «без знаковой системы»: к примеру, пищу оценивают же без знаковой системы, так сказать, – «по вздутию живота». «По вздутию живота» можно оценить все что, угодно, – и фотоснимки, в частности. Что, собственно, и наблюдаем в последнее время.

Широкая публика ныне предпочитает чистые насыщенные цвета. (С которыми, конечно, автору легче работать, чем с тонкой палитрой полутонов: задрал уровни в ФШ, – вот и вся работа). Возможно, сейчас меняется цветовая эстетика зрения: зритель воспытывается на рекламе, трехцветной полиграфии, цифровых фильмах с насыщенными цветами, а хорошей тонкой живописи не знает. Напомню, что чистые цвета характерны для живописи Раннего Возрождения, а затем долгие века шел процесс обогащения палитры. Художники решали задачу гармонизации цвета. Бессмысленно осуждать зрителей, коим нравится то, а не иное, – но понимать, что происходит, полезно.

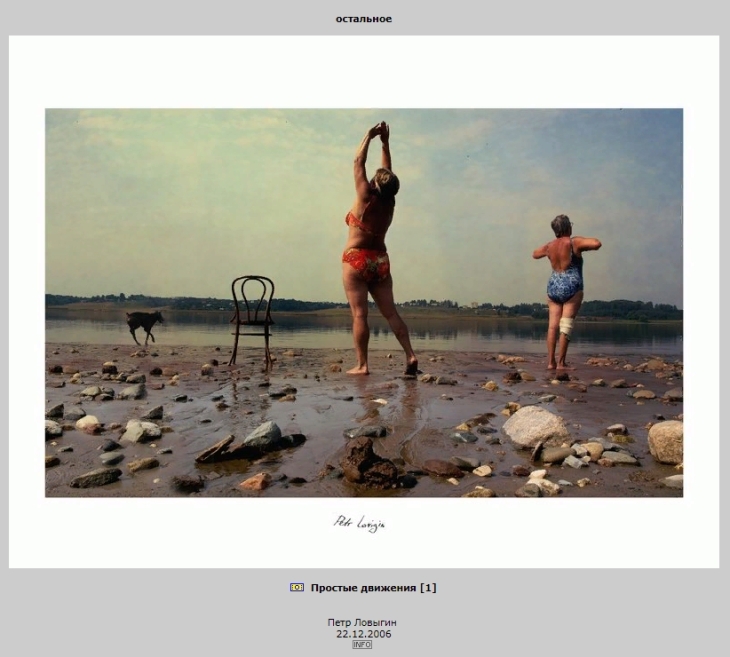

И еще отмечу, что зрителям фотолайна очень нравятся простые работы, содержащие прямое сопоставление (по схеме метонимии) большого с малым, живого и неживого. Подобные карточки вызывают неизменное одобрение, несмотря на избитость приема:

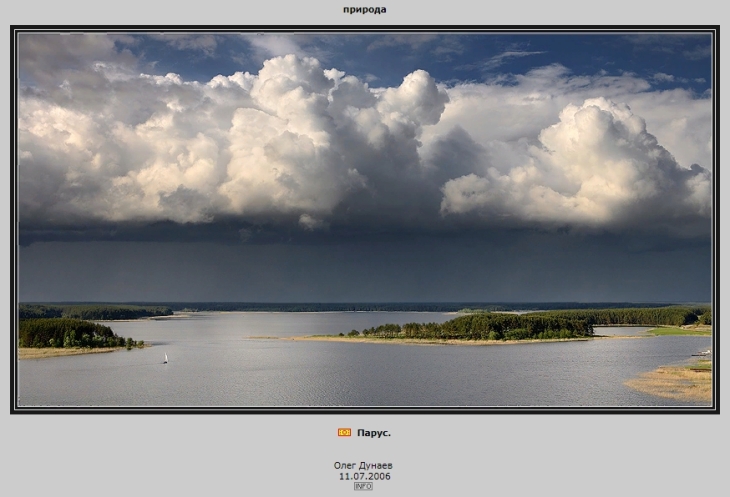

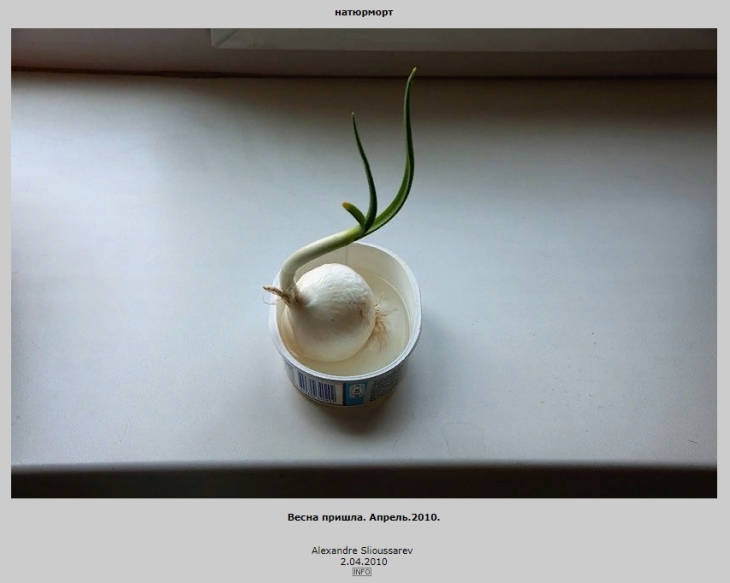

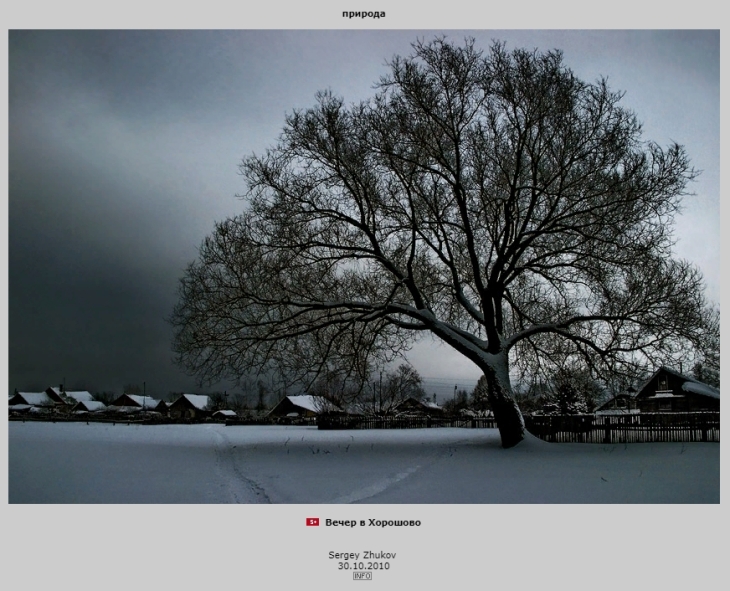

Облака, закаты, собачки – любимые темы начинающих фотографов. Так сказать, пережитки романтизма. Мода на облака появилась во времена Гёте. В то время облака стали пониматься как место манифестации видений, как бесконечный изменчивый текст, в котором перманентно проступает трансформирующаяся картинка, аналогичная потоку образов, проходящих в душе наблюдателя. Облако — это как бы душа зрителя, вынесенная вовне. Поэтому облака всем нравятся: каждый «читает» в их манифестации то, что его душе угодно. Один вид облаков дает толчок к свободной медитации зрителя. Поэтому облака всем нравятся: каждый «читает» в их манифестации то, что его душе угодно. Один вид облаков дает толчок к свободной медитации зрителя. Это плохо. То есть, конечно, не облака сами по себе плохи, а отсутствие художественной структуры у фотографии:

Портрет // Трактовка портрета собаки

«Искусство портрета – это искусство неформального контакта, это искусство ненавязчивого, но досконального проникновения, это искусство философского осмысления, это иррациональная способность всепроникающего видения» — ладненькая фраза, слишком гладкая, чтобы быть правдой. Последнее время в гладких фразах чувствую подвох: такие фразы – оружие коррупционера, как бы уверенно знающего, что такой брехне поверят. Настоящая мысль – рваная.

Эдуард Чередник: Портрет – один из самых древних изобразительных жанров. Миметическая задача, т.е. задача сделать изображение лица “похожим” на человека была решена во времена Византии. Последующие тысячи лет были направлены на то, чтобы научится заполнять остальное пространство. Целыми поколениями заморачивались пропорциями, светотенями, символами, цветами и т.д. Одним словом, пытались пройти чуть дальше, чем фиксация задумчивого взгляда модели. Потом фотографы подхватили знамя и начали искать свой путь, уже лет 200 как ищут. Аведон, Манн, Люкс, многие тысячи имен сказали что-то свое, застолбили пространство. Делать портрет сейчас – это идти вперед с уже известного людям. Можно конечно, забить на все и тупо пытаться передать взгляд модели и вооружившись гороскопом толковать содержание взгляда. Но место таким попыткам или в семейном альбоме или в журнале любителей астрологии. К искусству фотографического портрета все это не имеет ни малейшего отношения.

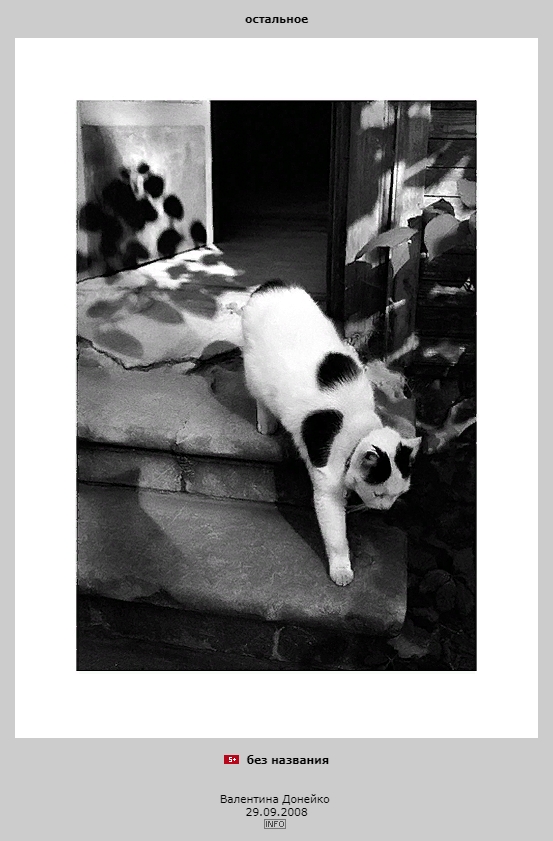

Рассматривая портрет человека, зритель старается «разгадать» выражение лица, понять: «что там в душе?». Разглядывая собачку, киску, попугая и прочих бессловесных, зритель свободно проецирует на них любое человеческое психическое состояние. Трактовка «портрета собаки» произвольна. Поэтому «портреты животных» нравятся всем: каждый видит в них то, что хочет найти.

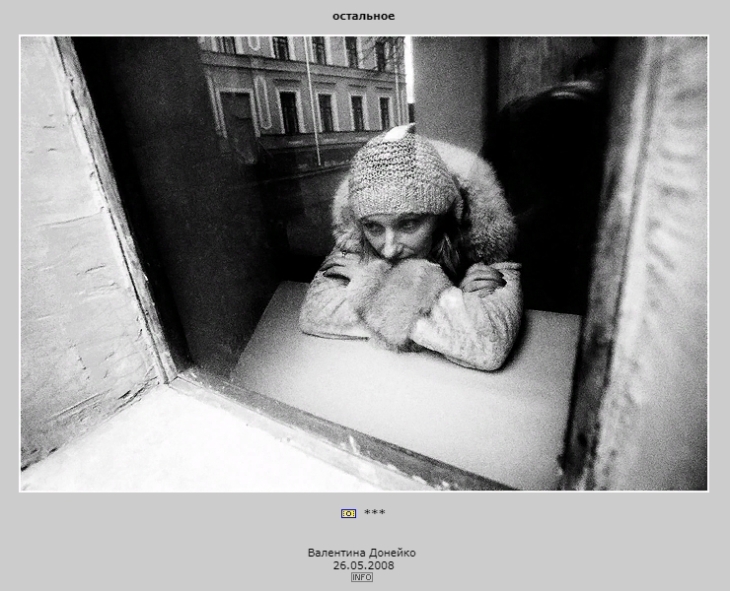

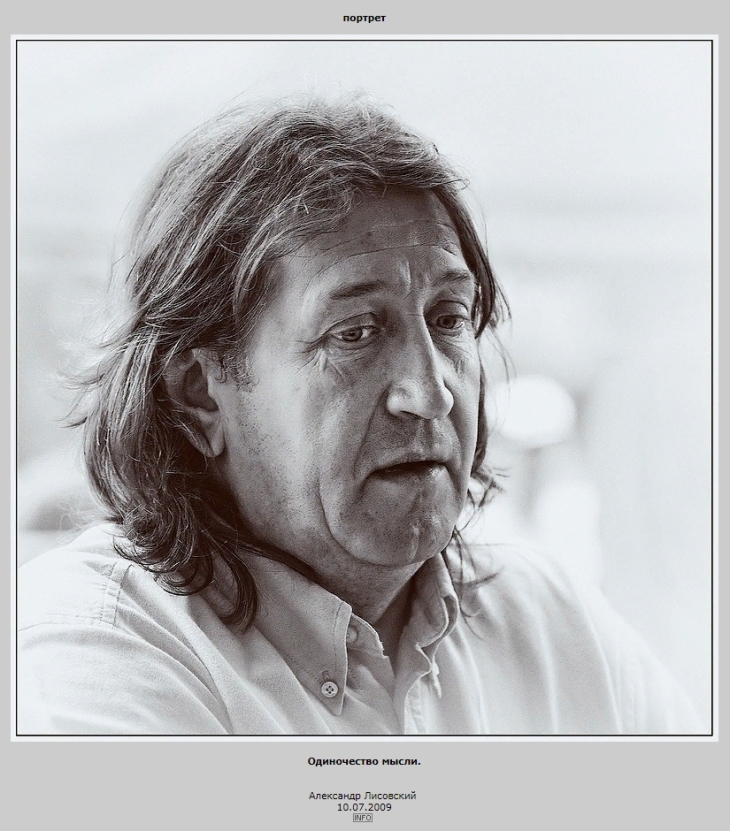

Печальному лицу проще приписать какое–нибудь «значение»: от неразделенной любви до недетского глубокомыслия. На самом деле такие лица ничего не выражают. И лицо девушки на этом снимке – «нулевая форма лица» (по аналогии с ролан-бартовской «нулевой формой письма»). Такие лица я вижу каждый раз в метро вечером рабочего дня. Но зритель легко проецирует свои чувства и эмоции на портретируемого. Каждый видит, что хочет. Самое удивительное, что несмотря на очевидную серийность, почти шаблонность подобных фотографий, они не перестают нравиться. «Читать в лицах» – это умение проецировать своё психическое состояние, свой внутренний мир на лицо-маску портрета” (Штакеншнейдер).

Есть такой нехитрый прием показать характер портретируемого. Просим его смотреть в объектив и сделать серьезное эмоционально нейтральное лицо. Зритель смотрит в глаза портретируемого на фотографии (это обеспечивает тесный «контакт») и нейтральному выражению лица приписывает любую степень душевной глубины. Многие фотографы всю жизнь так снимают и даже персональные выставки устраивают из таких бесхитростных карточек.

«Я могу нафантазировать про этого человека всё, что угодно. И это достоинства этого портрета» ― нафантазировать можно и без портрета. Не странно видеть достоинства фотографии в том, что она запускает фантазирование?

Анри Картье-Брессон писал о фотографическом портрете: «Если, делая фотопортрет, ты стремишься уловить в модели внутреннюю тишину жертвенности, помни, что нелегко поместить фотокамеру между рубашкой и кожей. Что до портрета карандашом, то внутренняя тишина необходима, скорее, самому рисовальщику». Это глубоко. И вовсе не о вытягивании «истинного характера». Вообще, что такое «истинный» характер? Хорошо известен скандальный случай с портретом графини Орловой. Ни сама графиня, ни ее родственники не хотели брать портрет В.Серова именно по причине несоответствия образа реальному характеру. «Не похожа», – говорили они. «Ничего», – парировал Серов, – «через 50 лет будет похожа». И великий портретист оказался прав: кому сейчас дело до «истинного» характера графини? А портрет – жемчужина мировой живописи.

Я думаю, что фотография – это кристалл. А кристалл – материя, которая является не тем, чем выглядит. Кристалл – не обычный кусок хрусталя, кварца или серы, являющийся просто материей, – а предмет, назначение которого — дать доступ к трансцендентному: форме и топосу, то есть, чему-то абстрактному и умопостигаемому. Таким образом, мы смотрим на кристалл, а видим сквозь него и видим топос и форму. Фотографический портрет – тоже кристалл, как и любая фотография. Если зритель ищет «образ», или «психологию» персонажа, он видит просто материю. Отсюда и попытки расшифровки психического состояния. Психология и характер – это земное. Но если зритель видит кристалл, он получает доступ к трансцендентному, – тому, что «за» психологией образа. И тогда психология портретируемого становится фоном, а не целью и смыслом портрета.

«А тут из симпатичной девушки сделали инвалида» – яркое свидетельство неугасимой индексальной ценности фотографии: образ, создаваемый фотографией, переносится на первообраз. На фото девушка безрука, — это свойство переносится на первообраз и как бы унижает девушку, делая ее как бы неполноценной. Не поэтому колдуны так любят производить манипуляции над фотографиями своих жертв?

Искусство удваивает реальность, причем, самыми различными способами. Самый простой метод – миметизм, подражание реальности. Естественно, что при удвоении происходит сдвиг, копия не адекватна реальности. Именно это делает возможным само искусство, поскольку «копия» – знак реальности – вовлекается в такие умозрительные связи, в какие оригинал не может быть вовлечен. Но удвоение может происходить в поле произведений искусства. В 1919 году Дюшан создает L.H.O.O.Q – Джоконду с подрисованными усиками (само название расшифровывается как: «Представляю, как тепло у тебя в жопе, дорогая»). Здесь удваивается не реальность, а объект искусства, и копия вносится в поле гротеска и буффонады. L.H.O.O.Q воспринимается как игра с картиной да Винчи, даже как издевательство на искусством, но не издевательство над реальной Лизой, женой Франческо дель Джоконда, послужившей моделью Леонардо.

Обычно считается, что фотография тоже есть инструмент удвоения реальности, причем, удвоения весьма точного. Возможно, так и есть на самом деле, но у фотографии есть значительно более важная черта, отсутствующая у живописи: индексальность. Именно эта черта более всего характеризует фотографию как культурный феномен. Фотографии через негативы непосредственно связаны с объектами реальности. Однако, фотография – не просто образ реальности, но индекс. Поэтому «семантические игры» с фотографией приводят к совершенно другим результатам, чем дюшановские игры с живописными произведениями.

Эдуард Чередник: Главное в фотографии – не снимать соседских животных, ни дай бог сдохнет какое-нить животное, вину на вас повесят и будете всю жизнь виноваты перед соседями.

То, что сделала группа «Шило» – это своего рода дадаизм в фотографии, как бы детская игра по прорисовыванию усиков и внутренних органов на фотографическом изображении как проглядывающей реальности реального. Но… здесь важно уточнить, что это за реальность? И что более реально: фотография как изображение или запечатлённая на фотографии реальность? Если первое (миметизм фотографии перевешивает индексальность), то зритель находится в ситуации L.H.O.O.Q Дюшана: он чувствует надругательство над карточкой, над работой фотографа. Если второе, то есть индексальность фотографии перевешивает её миметиз, зритель воспринимает работы как издевательство над памятью людей, изображенных на портретах.

Красота // Развесистая клюква

Творчество лайновских пейзажистов только подтверждает сображение Теодора Адорно, высказанное им в «Эстетической теории» еще в 1960–х. годах: любые поиски красоты в искусстве XX века приводят к китчу. В настоящее время красота существует только как китч. Собственно, почему все эти красивые пейзажи совершенно одинаковы, шаблонны и сделаны как бы одним автором? – Именно потому, что красота растиражирована, – она везде: дома, на улице, в магазине, в музее. Красота превратилась в китч, а китч не имеет автора. Перспектива развития фотографии – отказ от красоты как ведущего принципа. У искусства фотографии должна быть более глубокая цель. Думаю, фотография будет в той степени интересна и дорога зрителю, в какой она будет о чем-то другом, а не о красоте. «What Remains» Салли Манн, равно как и ее последний альбом – такие примеры.

Эдуард Чередник: При всем уважении к Теодору Адорно, мне думается, что вряд ли фотография будет развиваться в направлении отказа от красоты. Искусство фотографии будет развиваться одновременно со развитием человека и его среды обитания, становиться и прекрасней, и ужасней одновременно, мигрировать в будущее одновременно с развитием понятия красоты. Не уверен правда, что человеку удастся сохранить его современную физическую оболочку в ближайшие 100-200 лет

Кстати, не видел ни одного календаря, в котором июнь иллюстрируется зимним снимком, а январь – летним. Из этого делаю вывод, что потребители календарей – люди простоватые, так сказать, подснежники.

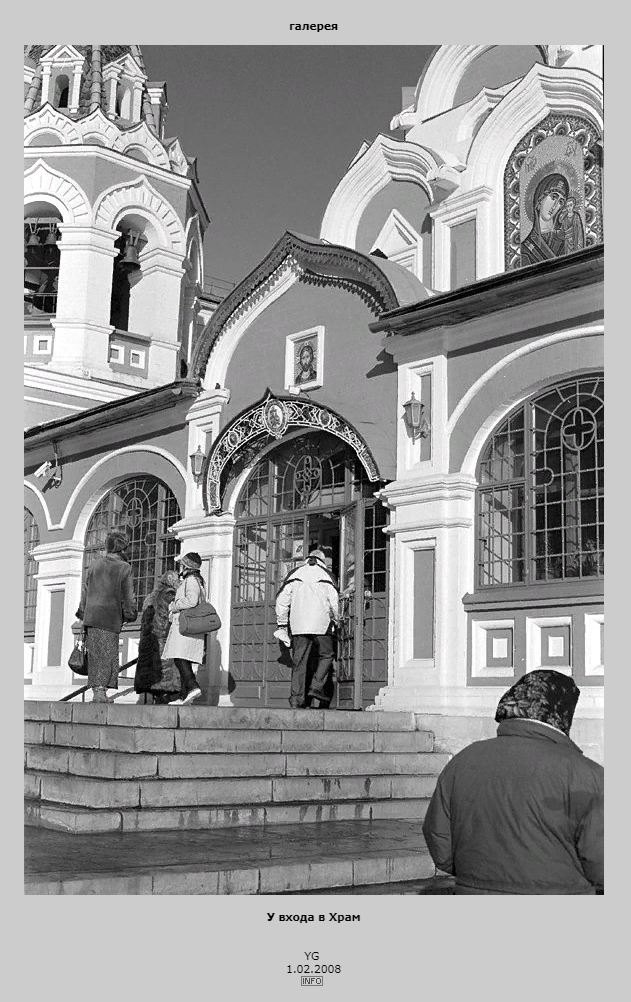

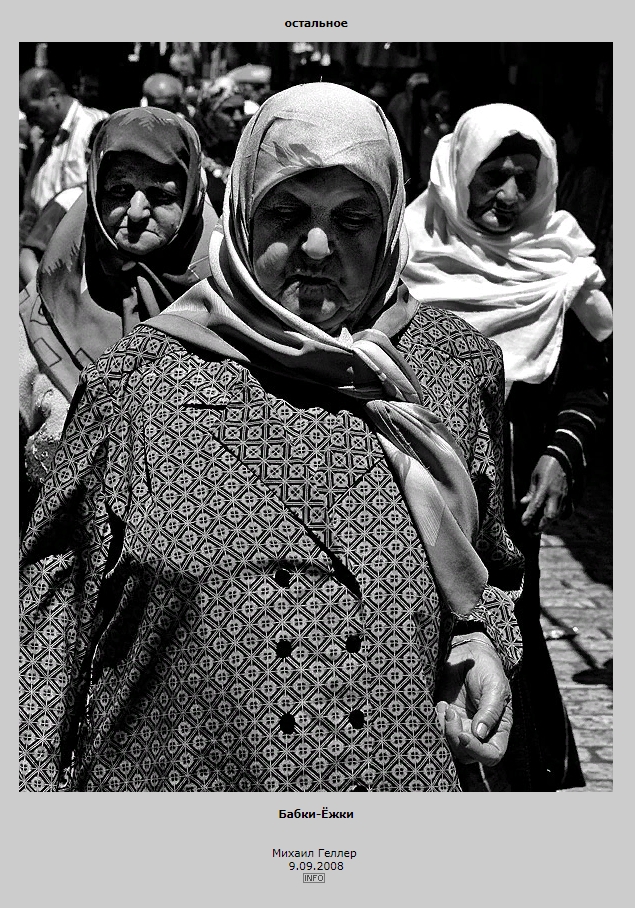

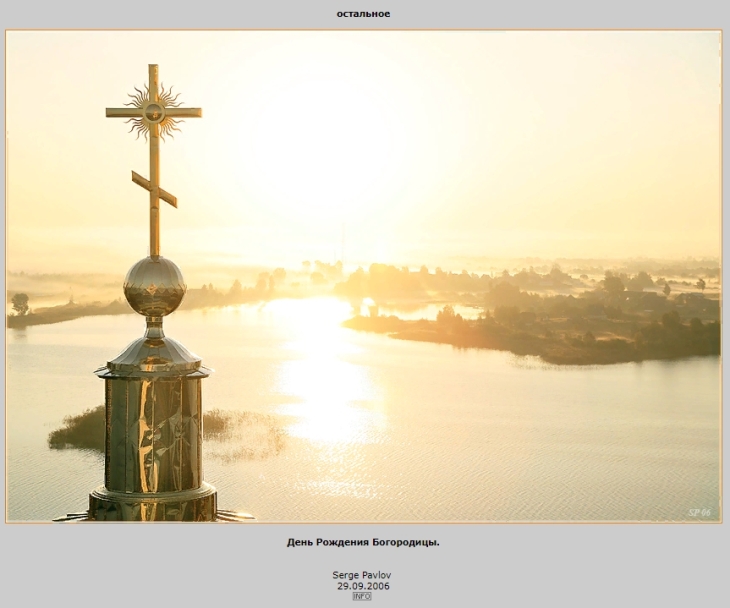

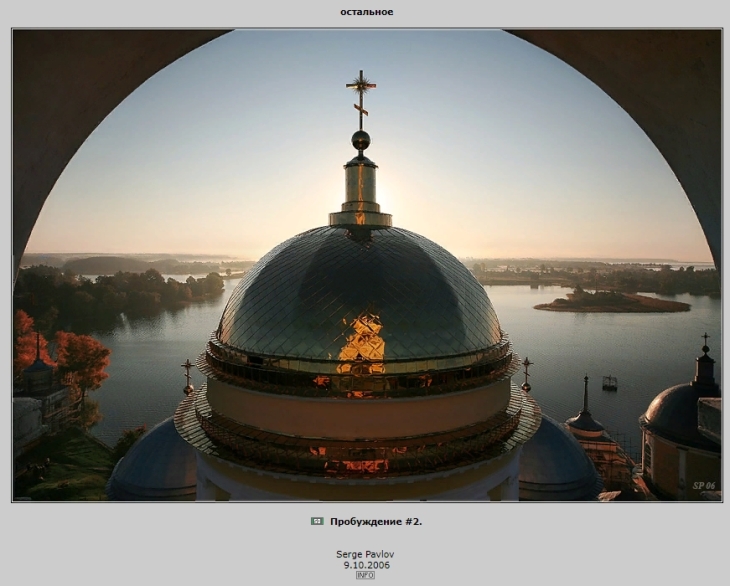

На мой вкус – это совершенно затасканный сюжет (кресты, церковь, безбрежная даль), причем, фотографически решенный шаблонно. Именно так преподносили Русь, Россию на растиражированных календарях и обложках журналов вроде «Наше Наследие». Это – «развесистая клюква» для иностранцев. «Россия = просторы = церкви» – краткая формула данной работы. Здесь нет ни живой современности, ни отблеска подлинной истории России. Механически соединена архитектура и пейзаж-фон:

Кстати, есть простой критерий, позволяющий проверить, настоящая ли это фотография. Попробуйте представить эту фотографию нарисованной художником. Получилось? – значит это плохая фотография. А «Пацаны-2» могли бы быть картиной? Нет, – значит, то – фотография! Я не припомню ни одного пейзажа на фотолайне, который мог быть назван фотографией. Все это либо попсовые «красочные» открытки, либо стилизация под живопись. Олег Зверев откровенно стилизует свои карточки под русский живописный пейзаж 19 века. Но при чем тут фотография, хочется спросить? Купите краски и холст!

Многоуважаемый А.Шахабалов исходит из того, что фотограф как бы знает, что нужно снять (понимает «красоту природы»). На самом деле, фотограф знает, только то, что видел, – поэтому и снять может только то, что уже тысячу раз снято до него. Фотограф снимает по тем шаблонам, которые он знает. Красота природы – понятие не абсолютное, а культурное.

Фотография не должна быть ни красивой, ни целостной. Она должна определять такое отношение зрителя к реальности прошлого, какое никакими другими средствами создать нельзя. Конечно, фотография может быть и красивой, и целостной, и познавательной, и нравоучительной. Но это все – второстепенно.

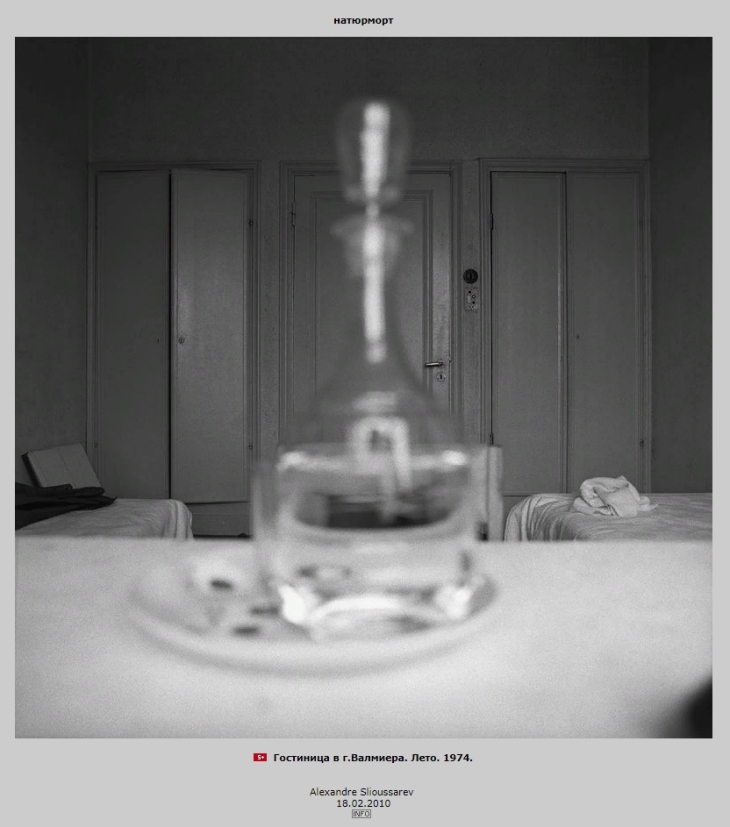

Вкус // Публика – главный враг музыки

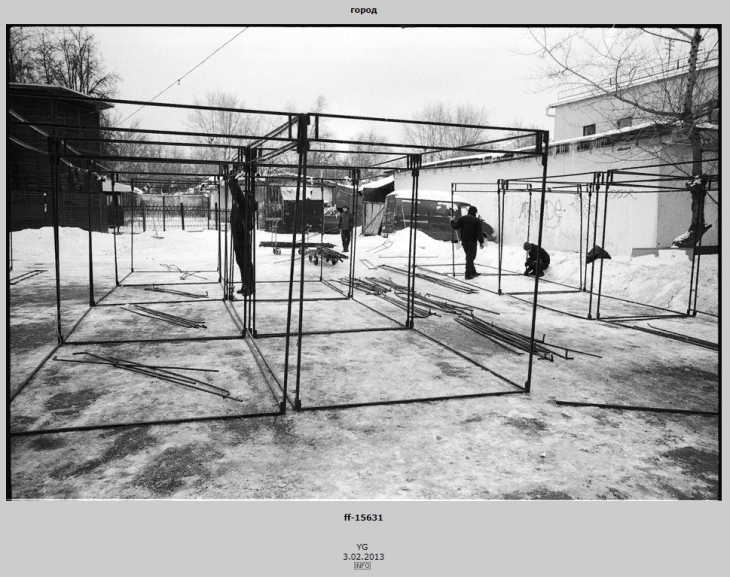

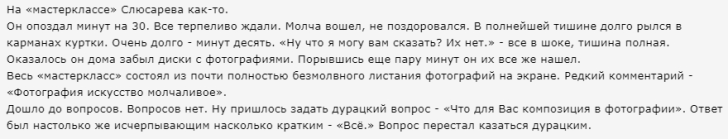

Фотографии Слюсарева – больше, чем «фотографии которые нравятся». А работы Бондера – действительно, это просто карточки, которые нравились его друзьям и вообще кому-то. Это не событие в искусстве, ширпотребная попса. О Слюсареве говорят конкретно: что он сделал в фотографии, какое направление создал, в чем его кредо. Его работы пытаются осмыслить. О Бондаре ничего не было сказано. Почему? Назовите хоть одного человека, который пытался осмыслить, что делал Бондарь?

Вкус разобщает. Дискурс о фотографии становится совершенно бессмысленным, обучение фотографии тоже теряет смысл. Чему учиться? – Делать хорошие фотографии? Но хорошие для Пети, это не хорошие для Маши. Так на кого работаем, для кого учимся?..

Это, кстати, реальность: в России журналист работает на вкусы бильдредактора, не имеющего никакого художественного образования, и кругозор которого ограничен потребностями издания. Или фотограф должен общаться с галерейщицей, 15 лет занимающейся развеской картин на стенах подвала и возомнившей, что разбирается в современном искусстве. А разбирается она не больше деревенской девочки, купившей вчера в районном центре фотик. Почему? – потому что и та, и другая опираются в выборе на свой вкус, который не может быть лучше или хуже вкуса кого-то другого. Эстетические теории 18–19 в. основанные на понятиях гения и вкуса умерли по понятным причинам, и больше не могут действовать.

Поэтому разговор о фотографии возможен только в том случае, когда говорящие находятся «по ту строну попсы», когда они понимают, что цель искусства – не удовлетворение «эстетического» голода, а что-то другое, более фундаментальное и соответствующее предназначению человека в мире, – то, что объединяет, создавая новую общность. В заключение я тоже приведу цитату, – слова композитора А.Шёнберга: «Публика – главный враг музыки». Призадумайтесь, может быть поймете, о чем он говорил.

Чешский философ и теоретик эстетики Ян Мукаржовский одним из первых обратил внимание на то, что эстетическая функция присуща не только искусству, но и более широкой деятельности человека. Да него в эстетике господствовал подход, безоговорочно относящий все «эстетическое» к сфере искусства. Собственно, заслуга Мукаржовского в том, что он осознал динамику отношения эстетического в искусстве и вне его сферы. По наблюдению выдающегося философа, в искусстве эстетические нормы постоянно нарушаются, художественное творение возникает на острие конфликта противостоящих друг другу эстетических норм. Настоящий художник более склонен нарушать нормы, чем слепо следовать им.